昔の生活をふりかえって(その1)

〔その28〕

平成8年4月号 第38号 中尾佐之吉

前回と前々回では「衣」と「食」について書いたので、今回は「住」について書くことにする。それもこの地方の特色とでもいうことを…。

1.この地方には「イロリ」がなかった

『ともしび近く衣ぬう母は春の遊びの楽しさ語る。居並ぶ子どもは指を折りつつ、日数かぞえて喜び勇む。囲炉裏火はとろとろ、そとは吹雪』は、私が小学校で習った唱歌“冬の歌”(明治40年頃の作)の一節である。

このイロリは、明治の半ば頃まで全国の農山村で使われ暖房・炊事・照明などの役割を果たしていたのである。しかし、この地方にはイロリはなかった。

ある書物によると、岡山県南部の平野地域では、かってイロリがあったかどうか確証がないと書かれている。私たちはこどもの頃、イロリのことを知らずに“冬の夜”の唱歌を歌っていた訳である。

2.イロリのなかったわけは?

寒い冬でも県北より暖かかったということもあったかもしれないが、第一の理由は燃料であると思われる。当時、この地方の自給の焚きものといえば、稲わらか笹ヶ瀬川に自生する葦くらいのものであった(備考付記)。山村のようにイロリで燃やす雑木とか木の枝などの燃料が自由に得られるところではなかったのである。

現金収入は少なく自給自足の経済生活を強いられていたこの地方の農村に、松や槙の割り木が買えるようになったのは明治も中期以降で、い草の栽培が本格的になってからではなかろうか。

この地方で丈の長い良質のい草がたくさん作れるようになったのは、日露戦争後、い草栽培にとって欠かせない肥料としての大豆粕が満州から自由に輸入されるようになってからだとの推量による。

【備考】この地方での炊事用の燃料は、前述のように稲わらや葦(このあたりではヨシと呼んでいた)であったが、そのほかに籾殻(別名スクモ)が使われていた。ただし、この籾殻を燃やすにはカマドの焚き口に特別の装置(ドストル)を必要としたので、籾殻が燃料として使われるようになったのは大正時代からではないかと思われる。

3.イロリのある住生活の特徴

イロリのある無しによる住生活の相違を述べたいのであるが、まずイロリのある家の構造を見てみたい(私には経験がないので、書物に頼ることしかないが)。

(1)イロリのある場所

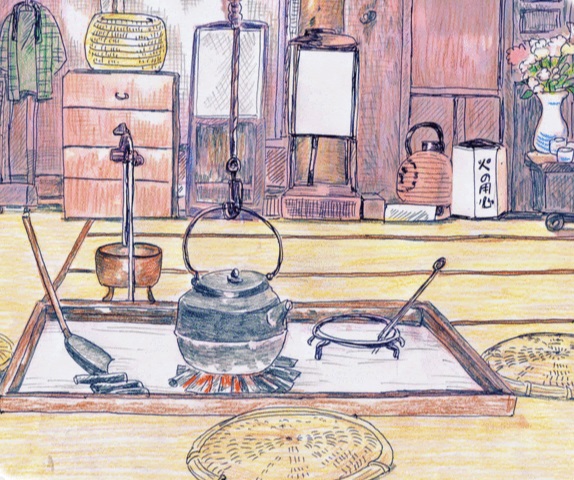

イロリは、表の土間からあがったすぐの広間とか台所の中央に設けられていた。

(2)火の用心には

部屋の中で火を焚くのであるから、火災が一番心配である。そのため木の枠か竹で編んだ棚を梁からイロリの上につるして火の粉が天井にとび移らないようにしていた。また、この棚に濡れた衣類や雪靴を乾かす役割をも持たせていた。

(3)イロリのある部屋は

通例食事をする場所であるが、仕事をする部屋、家族団欒の部屋でもあった。家の中で一番明るく暖かい場所なので寒い日や雨天の時、また夜は主人はここで縄をなうなどの藁仕事をし主婦は針仕事をする場所となる。

子どもたちとの団欒の場になっていることは「冬の夜」の唱歌のとおりである。

(4)イロリのある部屋は清潔にならない

火を扱うが煙突はない。そして仕事部屋でもある。汚れないようにしようと思っても無理である。この部屋には畳でなく蓆(むしろ)が敷かれていたり、茣蓙(ござ)が敷かれることになる。

〔お断り〕

この次に本論のこの地方の住生活のことを書く筈であったが、予定のスペ-スがなくなったので次回に譲らせてもらう。悪しからず。