操明懐かしの写真館(第8回)

投稿日:2021年5月13日

子どものいる風景

いつの時代の写真も子どもを写したものが多く、時代の変遷もよくわかります。

子どもが誕生すると宮参りや七五三、入学の祝い、小学校での遠足や運動会などが写真の題材となります。

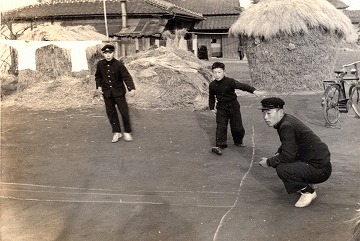

学校生活だけでなく、子どもは地域での遊びを通じて上下関係や善悪、ルールを学びながら成長していきます。

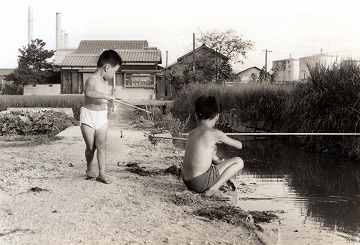

昭和30年頃までは子どもの遊び場は川や田んぼで、童謡「ふるさと」の世界だった。紙芝居のおじさんが来るのを待ち、遅くまで外であそんでいました。

昭和30年代になるとテレビがある家に集まり、大相撲やプロ野球、プロレスなどを見せてもらっていたが、中頃にはほとんどの家に普及したので外で遊ぶ姿がだんだんとみられなくなりました。

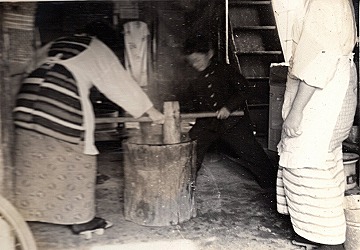

子ども達を地域で見守り、親たちも一緒に楽しく触れ合えたらいいねと話しあって、中用水でかつて町内にあった子ども会を復活させようと平成4年に再結成し、違う学年の子や親とも触れ合う機会が出来ました。廃品回収の収入で夏祭りや餅つき、運動会や歓送迎会、時にはバザーや旅行もしましたが時代の流れで両親が働く家庭が増え、役員の引き受け手が無くなり残念ながら平成16年に解散しました。

今でも親達は当時の話をしたり、子ども達の成長が話題になることもあります。

夏祭りや餅つきはその後も町内の行事として引き継がれ、町内会活動の活性化に役立っています。

- 明治37年宮参りの家族写真右側の祖母は安政5年生まれでこの年は大老井伊直弼による安政の大獄があった年

- この子(私の父)が小学校入学時に祖父と 祖父は1848年(嘉永元年生まれ)5年後にペリー来航があった

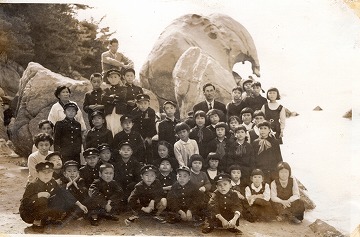

- 昭30年操南小4年生の遠足は国天然記念物の象岩(児島下津井)へ

- 昭31年高学年になるとランドセルから肩掛けカバンに

- 昭32年運動会当時は家族一緒に応援席で弁当を食べた

- 運動会の華組体操は6年生今も変わらない

- 昭32年孫の子守のおばあさん 核家族化の進展でこんな日本の伝統的な風景は過去のものになった

- 昭33木臼で餅つきをきなどりは祖母が

- 同年夏川遊び カラス貝やナマズ釣りを蛍が飛び川泳ぎもした

- 田んぼは子どもの遊び場かやぶき屋根の家も多かった

昭37年 稲作の肥料になるのでどこにも見られたレンゲ畑 蜜を吸ったり花束を作ったり走り回って遊んだのどかな田園風景 この年岡山国体が開かれた

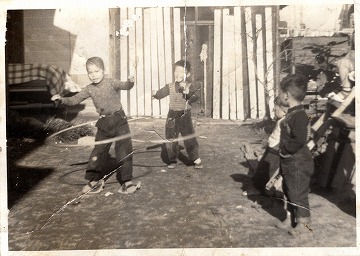

- 前年はホッピング昭33年はフラフープ(280円)が大流行

- 農家の庭先でゴムボールを手で打ち合って遊んだ

- 田んぼで手製のグライダーを飛ばして競った

- 昭40年七五三帰りの親子

昭26年 江並中用水の子供会は毎年5月5日の子供の日には高島公園へ行き親子でゲームをしたり弁当を食べたり、終戦後であまり楽しみもない時代だったが皆で仲良く遊んだ今では懐かしい思い出である。この写真の子ども達は今は70才以上の高齢者。

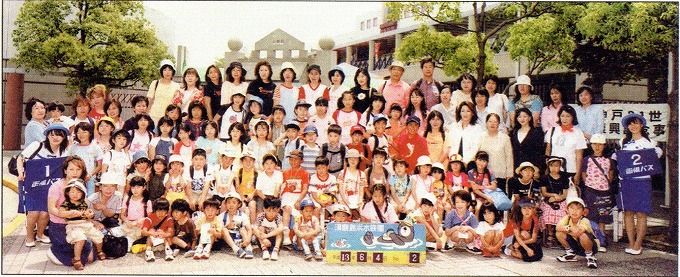

平成13年6月 上の写真から50年後の中用水子供会がバス2台で須磨の水族館へ行った時の写真で半世紀の時の流れが衣服にも感じられるが、子供達のあどけない表情は変わらない。

- 平6年8月夏休みの楽しみは前半の夏祭りに最後は皆でカレー作り

- 暗くなって天体観察に花火で盛り上がり

- 平8年3月ふれあいセンターで歓送迎会 6年生は操南小へ通った最後の卒業生でこの子たちも今年で38才になる。

- 新1年生は操明小最初の入学児童でちょっぴり緊張気味ですが今では32才にお父さんお母さんになってる人も

文責 萩原正彦

カテゴリー:地域紹介

操明学区連合町内会

操明学区連合町内会