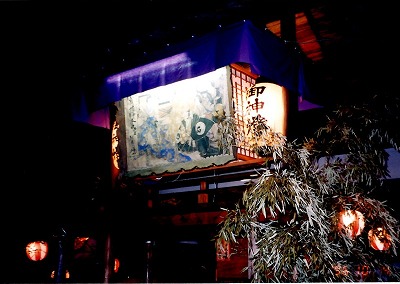

額(がく)

古来より、村の中央(ヘソ)付近(現在の樋の尻北ごみステーションがあるところ)には神社の秋季例祭協賛の燈明櫓が建てられ、その櫓には象徴的存在の大和絵が描かれた大灯明額を吊るすことから、櫓を含めて「額(がく)」と呼び親しまれてきたものだ。

わが村落には、昔は3箇所にこの額が建てられてお祭りムードを醸したものだが、今では最も立派でシンボリックな1基だけを公会堂の広場に建てている。(他の2基は、東中1組=旧湯浅文伍宅前と長田東組=大師堂前にやや小ぶりな櫓を建てていたが交通の邪魔になることもあって廃棄処分された。)

さて、額は大きくは楼屋と灯明額の二つからなっている。

☆ 楼屋

木製の高床桟敷式、欄干付き、屋根付きの組立式櫓である。優に200年以上も前から、村の青年団(現在では町内会の青年部)が中心になって構築と解体~格納を繰り返しながら伝承してきた。

この間に大きく変わったのは、道路(交通)事情と夜の明るさで、また、秋祭りに寄せる住民の思いにも大きな変容が否めないようだ。

わが富山学区の各村落にもこの種の「額」があったが、古来伝承の物は今では出村のこの額が最後の1基となっている。

現在は屋根材が経年変化で傷みが激しく、強風で飛ばされたりしては大変だと、令和になってからは屋根なしの安全仕様に改装した櫓で凌いでいるが、屋根を復元して往時の雄姿を再び・・・との声が日増しに高まっていて、実現する日も近いだろう。

☆ 額

額縁部を除く匡体の大きさは、正面 1545 × 奥行(上)700/(下)575× 高さ(前)1024/(後面)960 mm の建具仕立ての立方体で、正面には蘇我兄弟仇打ちの登場人物の大和絵が描かれた1枚ものの和紙が配され、両側面は障子が嵌め込まれ、後ろ面は引き違いの障子戸で、天と底は空隙になっている。

昔は防犯灯など(そもそも電灯など)があるはずもなく、真っ暗な夜道から見上げる額の中の蝋燭の灯が、ほのかに辺りを照らしていたのだろう。

額も傷みが進み、和紙は経年劣化して絵具の剥落が目に付くようになったため、令和2年には大和絵は“洗い”措置をして組子細工で裏打ちし、表面は全面透明アクリル板で、また、額体の両側面及び背面は和紙仕様のアクリル板で仕上げる等、表装を一新した。

額に書かれた蘇我物語絵図

額には「蘇我裾野誉(そがすそののほまれ)工藤対面の場」(往時の浄瑠璃の外題)とあり、蘇我兄弟が富士の裾野で父の仇(工藤祐経)の首をとった故事に登場する人物が、歌舞伎好みの勇壮な筆致で描かれている。

「岡山瓦屋町貞豊堂」とあるが、作者や作時期はわからない。おそらく明治中期以前の作品と思われ、近在の町内には見られない大切な歴史遺産である。

海吉出村町内会

海吉出村町内会