長田稲荷

丸端の大師堂前を通り、山間の渓流沿いにお宮参道を進んで行くと、途中左手の山裾にお稲荷さんがある。赤い鳥居や祠(ほこら)は、昭和40年~50年代頃に静観荘に住んでいた小倉一郎氏が奉納したものだ。

昔は静観荘や渡し川(中村町内会地内)には住家など1軒もなく、なぜあの場所に、いつごろどんな事情でお稲荷さんができたのか。今は亡き古老(湯浅末広氏)から聞いた話によると、「村の火事をいち早く嗅ぎつけたキツネが騒いで知らせてくれて大火にならずに済んだ。そのキツネにお礼の油揚げを供える場所として祠(ほこら)を作った」ということらしい。

純朴な村人たちは足しげく山を越えてその稲荷詣でをしてきた(今でも山越え道が残っている)が、それは不便だと気遣った内田縫次郎氏(JA富山支所南に顕彰碑がある出村の名士)が私財を投じて山の南斜面に遷宮し、石垣を築いて拝殿も建てた。これが長田稲荷であるが、なぜか山向こうの本来の稲荷さんもそのまま残っている。

当時はきっと長田稲荷の参道にも赤い鳥居があったのだろうが、筆者が子共連中(現在の子ども会⇒児童会)のころには鳥居があった記憶はなく、拝殿も随分と古ぼけていた印象があるが、昭和50年代のころに湯浅工務店主(福泊)が拝殿を新築~奉納したと聞く。

この稲荷神社は吉備津岡辛木神社の境内神社の一つに位置づけられており(宗教法人吉備津岡辛木神社規則第40条)、昔は10月15日の薄暮時から「小祭り」というのがあって、やはり子供連中が祭祀を仕切っていた。

小祭りには神主が太鼓を奏上して祝詞をあげ、村人たち(と言っても一部のお年寄りたちだったと思う)が、子供たちが参道の岩肌の窪みに点したろうそくの灯りを頼りにお参りに来ていたものだ。

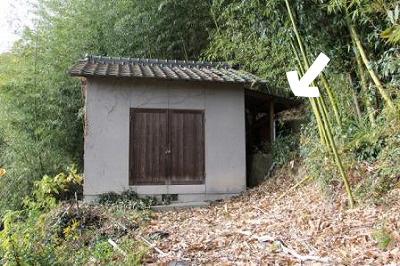

この小祭りも昭和30年代ころまでは行われたのだろうか、今では誰ひとりお参りする者もなく、小祭り行事も廃れてしまい、拝殿の入口も窓も閉め切られたままで、参道には落ち葉がうず高く積っている。

ちなみに、拝殿の土地と参道は、故内田縫次郎氏直系の子孫の名義になっているが、拝殿(建物)は無籍物(登記がない)となっている。

(文責:小野田)

海吉出村町内会

海吉出村町内会