丸端の井戸

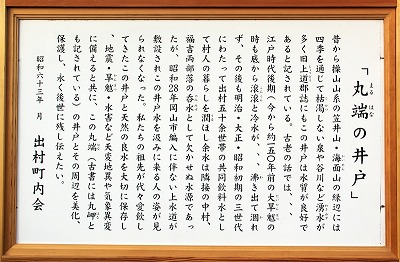

先ずは、現地に掲示してある看板の説明文をご覧いただきたい。この井戸の歴史と、その果たした役割はこのとおりである。

この井戸については海吉出村のウェブページの「出村スポット」(2017年6月4日)及びメニュー「温故知新」にも詳述があるので本稿では再掲を避けるが、この井戸水の恩恵に浴した村人の様子や井戸水の近況を記したいと思う。

出村地区は干拓地だから山麓地域以外は上質の地下水脈に恵まれず、平地で井戸を掘っても水は出るのだが、金気(カナケ)といって鉄錆色の沈殿物や塩分が混じっているなど、けっして美味しい水には恵まれなかった。

平素の洗い物や風呂水はカワイチや各戸の井戸水を使用していたが、食物の煮炊きや飲み水はほとんどの家はこの丸端の井戸を利用していた

水用のポリ容器などはない時代だから、各家は定期的に水桶を一輪車(ネコ車)に積んだり、天秤棒の両端に水桶を吊るして自転車の荷台に乗せたりし、移動中に桶の水がこぼれないように水面に円形の鍋蓋状の板を浮かべ、せっせと自宅~丸端間の水運びをするのが元気な家人の役目だった。

このようにして持ち帰った飲用水は、どの家にも所帯場の片隅にあった備前焼の大きな水甕(カメ)に貯めておき、残り少なくなるとまた水汲みに行く…、そんなわが少年時代の生活が懐かしく思い起こされる。

丸端の井戸の水は清洌にしておいしく、喉が渇けば手酌でゴクゴクと生水を呑みほしたものだが、それがためにお腹をこわしたという記憶はない。

時は移ろい、昭和29年(1954年)には上水道が敷設され、丸端の井戸はその使命を終えることとなった。

平成16年(2004年)の丸端橋の架け替え工事に際し、倉安川の工事区間を堰き止めたところ、なんと丸端の井戸が枯渇してしまった。

「なんだ、丸端の井戸水は地下水ではなかったのか」と驚いたが、長い年月の間に地下水脈の事情にも変化があったのだろうと思う。

そういえば、丸端橋架け替えの何年か前に丸端の井戸水の水質検査を(岡山市に委託)したところ、検査結果は「透明度は極めて高いが大腸菌が多数検出され、飲用不適」であった。

ともあれ、過去二百年以上にわたり我らが先人たちの命の水を滾滾と湧かし続けてきた丸端の井戸を、大切な歴史遺産の一つとして後世に伝えたいものだ。

(文責:小野田)

海吉出村町内会

海吉出村町内会