雛まつりの時節寸景

投稿日:2019年2月25日

お雛(ひな)様の季節になりました。

昨今のお雛様は段飾りやケース入りが一般的ですが、昭和初期には最上段にはお内裏様がおさまる御殿のある豪華版もありました。

海吉の小野田さんのお宅では今年も座敷いっぱいにお雛様を飾っていて、「お散歩のついでに、どうぞお気軽にお立ち寄りを」とのことです。

座敷いっぱいに飾られた雛段や掛け雛など

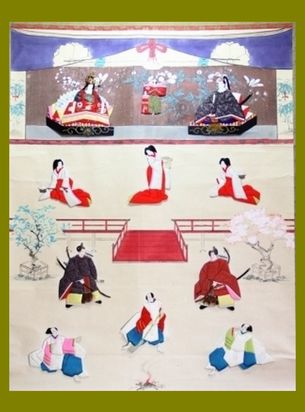

写真に紹介するのは雛飾りの全景ですが、正面に見えるのが「掛け雛」で、これは床の間に軸を垂らし、雛人形をそれぞれの場所に引っ掛けて飾るというたいへん珍しいものです。

明治時代の掛け雛の全景

軸の大きさは縦2メートル、横1.3メートルで、雛人形は最上段に内裏さまとお姫さま、次の段に三人官女、さらに右(左)大臣、一番下には三人士丁(じちょう)という設(しつら)えになっています。

それぞれの人形は、真綿でふっくらと厚みをもたせた正絹のお衣装をまとい、女雛たちのお顔は瓜実顔(うりざねがお)のベッピンさんですが、なぜか五人囃子はいませんからオールキャストではありません。

この掛け雛は、当家の先代夫人(明治44年生まれ)が20歳のころ嫁入り道具の一つとして持ってきたそうで、優に108年以上前の作品であることは間違いないでしょう。

4月3日までは飾ってあるそうですから、ぜひ一度立ち寄ってみてください。

(出村の「きらく寿司」さんの西4軒目のお家で、駐車もできますが、留守にすることもあるので前もってお電話いただくと助かるとのことです。 ☏276-4970)

(文・写真:横地)

カテゴリー:ニューストピックス