![]()

忠 魂 録(第三章)

![]()

|

母の像 強くきびしく やさしかった母 おかげで私がある お母さんありがとう 私たちのかなしみが くりかえされることの ないように 遺児 |

あれは、木の葉が舞う晩秋の寒い日の午後だった。 岡山護国神社の鳥居の外に英霊と向かい合う「母の像」に出会った。 周囲には人影もなく私はコートの襟を立て像の前に佇んでいた。いつしか胸が込み上げ頬に涙した。 『今一度訪れよう、そして、「四季折々の母と子の姿」と「忠魂録」をページに残そう』と。 明治維新以来幾度かの戦役事変に際し、祖国の隆昌を確信し散華された護国の英霊を心から敬仰し其の偉勲を顕彰し、ここにご事歴を留めます。 あれから63年、戦後の復興と今日の繁栄を驕ることなく、平和への感謝と行く末の平和を祈り謹んで英霊に捧げます。 平成20年2月 |

満州事変

昭和6年(1931年)9月18日に奉天郊外の柳条湖で、関東軍が南満州鉄道の線路を爆破した事件に端を発し、関東軍による満州全土の占領を経て、昭和8年(1933年)5月31日の塘沽協定成立に至る、日本と中国との間の戦争。

関東軍はわずか5ヶ月の間に満州全土を占領し、軍事的にはまれに見る成功を収めた。

この軍事衝突を境に、中国東北部を占領する関東軍と現地の抗日運動との衝突が徐々に激化した。日本では軍部が発言力を強めて日中戦争(支那事変)への軌道が確定し、中国市場に関心を持つアメリカら列強との対立も深刻化した。

昭和6年(1931年)の満州事変の勃発から昭和20年(1945年)の日中戦争の終戦までを一体の戦争と捉え、いわゆる十五年戦争とする。しかし、満州事変自体は停戦協定の成立によって一応収束しており、以後の日中戦争とは連続しないとする意見もある。

満州事変までの経緯

南満州鉄道の創設

明治38年(1905年)、大日本帝国は日露戦争で勝利し、ロシアとの間でポーツマス条約(日露講和条約)を締結した。この条約には、ロシア政府が清国政府の承諾をもって、旅順・大連の租借権と長春と旅順間の鉄道及び支線や付属設備の権利・財産を日本政府に移転譲渡することが定められた。この規定に基づいて同年には日清間でロシア権益の継承に加えて併行する鉄道新設の禁止などを定めた満州善後条約が締結された。これにより、日本政府は「南満州鉄道」(満鉄)を創立し、その警備のための守備隊、後の関東軍が満州に置かれた。

張作霖爆破事件

関東軍は、地元の親日派軍閥長である張作霖に軍事顧問団を送り、取り込みを図った。しかし、張作霖が海外資本の提供をうけて、満鉄の平行線を建設し始めると、両者の関係は悪化した。昭和3年(1928年)6月、関東軍は張作霖が乗る列車を秘密裏に爆破し、殺害した(張作霖事件)。事件を首謀した河本大作大佐は、予備役に回される軽い処分とされた。

張学良の離反

張作霖爆殺事件によって、日本は国際的な批判を浴びた。張作霖の後を継いだ息子の張学良は、蒋介石の南京国民政府への合流を決行するなど、日本に敵対的な行動を取るようになった。また、南満州鉄道のすぐ横に新しい鉄道路線などを建設し、安価な輸送単価で南満州鉄道と経営競争をしかけた。危機感を感じた関東軍は、再三に渡り恫喝するが聞き入れられなかった。これにより関東軍の幹部は、本国に諮ることなく、満州の軍事占領を計画した。

満州事変の経過

柳条湖事件

柳条湖事件は、満州事変の発端となった事件である。柳条湖事件は、河本大佐の後任の関東軍高級参謀板垣征四郎大佐と関東軍作戦参謀石原莞爾中佐が首謀しておこなわれた。奉天特務機関補佐官花谷正少佐、張学良軍事顧問補佐官今田新太郎大尉らが爆破工作を指揮し、河本末守中尉らが工作を実行した。第二次世界大戦後に発表された花谷の手記によると、関東軍司令官本庄繁中将、朝鮮軍司令官林鉄十郎中将、参謀本部第1部長建川美次少将、参謀本部ロシア班長橋本欣五郎中佐らも、この謀略に賛同していた。

昭和6年(1931年)9月18日午後10時20分頃、奉天北方約7.5kmの柳条湖の南満州鉄道線路上で爆発が起き、線路が破壊された。関東軍は、これを中国側の張学良ら東北軍による破壊工作と断定し、直ちに中国東北地方の占領行動に移った。

実際には、爆破は関東軍の虎石台独立守備隊の一小隊が行ったものであり、つまり関東軍の自作自演であった。この爆破事件のあと、南満州鉄道の工員が修理のために現場に入ろうとしたが、関東軍兵士によって立ち入りを断られた。また、爆破直後に現場を急行列車が何事もなく通過したことからも、この爆発がとても小規模だったことが伺える。

関東軍の軍事行動

事件現場の柳条湖近くには、中国軍の兵営である「北大営」がある。関東軍は、爆音に驚いて出てきた中国兵を射殺し、北大営を占拠した。関東軍は、翌日までに、奉天、長春、営口の各都市も占領した。奉天占領後すぐに、奉天特務機関長土肥原賢二大佐が臨時市長となった。土肥原の下で民間特務機関である甘粕機関を運営していた甘粕正彦元大尉は、ハルピン出兵の口実作りのため、奉天市内数箇所に爆弾を投げ込む工作を行った。

関東軍の独断

日本政府は、事件の翌19日に緊急閣議を開いた。南次郎陸軍大臣はこれを関東軍の自衛行為と強調したが、幣原喜重郎外務大臣は関東軍の謀略なのではと疑惑を表明、外交活動による解決を図ろうとした。しかし、21日、林銑十郎中将の率いる朝鮮駐屯軍が、独断で越境し満州に侵攻したため、現地における企業爆破事件であった柳条湖事件が国際的な事変に拡大した。21日の閣議では「事変とみなす」ことに決し、24日の閣議では「此上事変を拡大せしめざることに極力努むるの方針」を決した。林銑十郎は大命(宣戦の詔勅)を待たずに行動したことから、独断越境司令官などと呼ばれた。

関東軍参謀は、軍司令官本庄繁を押し切り、政府の決定を無視して、自衛のためと称して戦線を拡大する。独断越境した朝鮮軍の増援を得て、管轄外の北部満州に進出し、翌昭和7年(1932年)2月のハルピン占領によって、関東軍は東北三省を制圧した。

これ以降、関東軍は勝手に国策を決定して実行するようになった。なお、政府は事件勃発当初から関東軍の公式発表以外の内容の報道を規制したため、「禁止件数は八月以降急激に飛躍的増加を示すに至りし原因は、九月に於いて満州事変の突発するあり」という状況となった。さらに事件の日本人関与の事実を把握すると、12月27日通牒の記事差し止め命令に「張作霖の爆死と本邦人との間に何等かの関係あるか如く瑞摩せる事項」を入れて情報操作を強化した。

錦州爆撃

昭和6年(1931年)10月8日、関東軍の爆撃機12機が、石原の作戦指導のもと錦州を空襲した。錦州には、奉天を放棄した張学良が拠点を移していた。南次郎陸軍大臣は、若槻礼次郎首相に「中国軍の対空砲火を受けたため、止むを得ず取った自衛行為」と報告した。しかし、関東軍は「張学良は錦州に多数の兵力を集結させており、放置すれば日本の権益が侵害される恐れが強い。満豪問題を速やかに解決するため、錦州政権を駆逐する必要がある」と公式発表し、自衛行為という見方を自ら否定した。これによって、幣原の国際協調主義外交は決定的ダメージを受けることとなった。

溥儀擁立

関東軍は、国際世論の批判を避けるため、あるいは陸軍中央からの支持を得るために、満州全土の武力占領ではなく、傀慍政権の樹立へと方針を早々に転換した。事変勃発から4日目のことである。

特務機関長の土肥原賢二大佐は、清朝の最後の皇帝であった宣統帝に対し、日本軍に協力するよう説得にかかった。満州民族の国家である清朝の復興を条件に、溥儀は新国家の皇帝となることに同意した。11月10日に溥儀は天津の自宅を出て、11月13日に営口に到着し、旅順の日本軍の元にとどまった。

一方で関東軍は、中国側の受け皿となる勢力に働きかけ、各地で独立政権を作らせた。その上で、これらの政権の自発的統合という体裁をもって、新国家の樹立を図った。

スティムソン・ドクトリー

アメリカの国務長官スティムソンは、昭和7年(1932年)1月7日に、日本の満州侵略による中国の領土・行政の侵害と、パリ不戦条約に違反する一切の取り決めを認めないと表明し、日本と中国に向けて通告した。中国はもちろん、イギリスなどヨーロッパ諸国も、消極的ながら賛成した。しかし、日本はこれを「認識不足」だとして拒絶した。

上海市街戦

昭和7年(1932年)1月以降、国際社会の目を満州からそらせるために、国際都市上海で日中両軍を戦わせた。

満州国の建国

昭和7年(1932年)2月初め頃には、関東軍は満洲全土をほぼ占領した。3月1日、満洲国の建国が宣言された。国家元首にあたる「執政」には、清朝の廃帝溥儀が就いた。首都は新京、元号は大同とされた。これらの発表は、東北行政委員会委員長張景恵の公館において行われた。3月9日には、溥儀の執政就任式が新京で行なわれた。

同年3月12日、犬養毅内閣は「満蒙は中国本土から分離独立した政権の統治支配地域であり、逐次、国家としての実質が備わるよう誘導する」と閣議決定した。日本政府は、関東軍の独断行動に引きずられる結果となった。同年5月に五・一・五事件が起き、政府の満州国承認に慎重であった犬養は、反乱部隊の一人に暗殺された。

昭和7年(1932年)6月14日、衆議院本会議において、満州国承認決議案が全会一致で可決された。9月15日には、大日本帝国(斎藤実内閣)と満州国の間で日満議定書が締結され、日本の既得権益の承認と、関東軍の駐留が認められた。

|

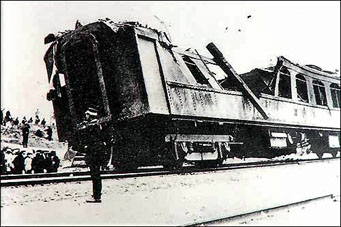

| 張作霖爆殺事件の現場 |

日中戦争(支那事変)

昭和12年(1937年)から昭和20年(1945年)の間に日本と中華民国の間で行われた戦争を指すことが多い。昭和6年(1931年)の満州事変を起点として「日中十五年戦争」ととらえる見方もある。

昭和6年に勃発した満州事変は、日清・日露戦争以来の我が国の利権を守りたい、とする国民の率直な願望を背景にした現地陸軍の一部が、排日運動に抗して自衛権を行使した紛争であった。 しかし満州国の建設と支那北部に進出を伺う軍事優先の大陸政策は、支那への利権獲得を狙う英米と、伝統的南進政策のソ連による対日圧迫を生み出した。

そして勃発した支那事変は、米英ソと結託して抗日戦線を築き我が権益を犯す蒋介石政権に対し、制裁を加え反省を求めるべく戦われたものである。これは実に複雑な性格を有しており、解き明かすのは当時の支那大陸を巡る欧米各国の目論見を考察しなければならない。表面上は日本と蒋介石の戦だったが、そこには米英ソ中共の戦略が錯綜していたのである。我が国は、日・満・支一体となった東亜新秩序の建設を目指したが、大東亜戦争の敗戦とともに挫折した。 その結果、蒋介石は台湾へ敗走、米の全面撤退、英は香港を残して撤収という結果を招き、ソ連の進出・中共の勝利で幕切れとなったのである。

国民党と中国共産党の抗争

1917年に成立したソビエトは、世界革命を目指す国際機関コミンテルンを創設、1921年には中国共産党が結成された。当時の支那は弱体政権が分裂し、中央政府は存在せず外債は支払えず、国家としては全くの無政府状態であった。

1911年の辛亥革命から1949年の中華人民共和国成立までの約40年間、支那は分裂と内乱が続いた。

その中で中共はソ連の全面的支援のもとで大きな勢力となっていった。一方孫文率いる国民党はこれと安易に提携して各地の軍閥を討伐しようとして1924年第1次国共合作が成立した。国民党の第1回全国大会では連ソ、容共、農工扶助の政策を発表、選出された中央執行委員24名のうち3名が共産党員であった。

合作から3年半後、中共の煽動による暴動事件に反共姿勢を明確にした国民革命軍総司令・蒋介石は、上海で反共クーデターを挙行、南京に国民政府を樹立した。 各地の軍閥を打倒した蒋介石軍は、次いで中共軍の殲滅に向う。やがて両者は抗争状態となり国府軍の攻勢の前に苦戦を強いられた中共軍に対し、コミンテルンは第7回大会(1935年)で、中共は国民党と妥協し日本軍と戦えとの戦略を打ち出す。 そのころ満州国が建国され(1932年)、支那側からは排日禁止令の公布、国民党との間には梅津・何応欽協定が結ばれ北支は中立地帯であり、日支関係は安定時期にあった。

1930年から5次にわたる掃共戦に敗退を続けた10万の中共軍(紅軍)は、いわゆる大長征の途についた。山西省まで追い詰められた中共軍は、攻撃に向った国府軍の第1線である張学良の東北軍と揚虎城の西北軍に対し「内戦停止・一致抗戦」を呼びかけた。 この中共、毛沢東らによる民族統一戦線づくりは、「中国人は中国人とは戦わない」という必死のスローガンによって戦意喪失に成功、捕虜にした東北軍兵士を洗脳して帰隊させるという作戦は、満州を追われていた張学良にも影響を及ぼした。

1936年6月ごろになると張学良らは周恩来と秘密に会談し、抗日のための国共合作について協議を始めるに至り、以降中共軍と東北・西北軍は現状を維持し戦闘を停止していた。業を煮やした蒋介石は、督戦のために西安に乗り込んだ。

西安事件と国共合作

1936年12月12日 中央の要人らとともに西安・華清池にいた蒋介石を、張学良・揚虎城らは謀議によって逮捕、監禁し中央軍の武装を解除した。 このクーデターは直ちに中共軍にも伝えられ、毛沢東、周恩来らは蒋介石を人民裁判にかけよ、と主張した。だがソ連コミンテルンの指令は‘日本の脅威に対して中共が自力で立ち向かう力はない。蒋介石を殺してはならない’ として蒋介石の釈放を指令した。

一方監禁された蒋介石は張学良らの要求を強硬な態度で拒絶し、事情を知った一般世論からも張学良は強い批判を浴びることとなった。また南京の国民党首脳は西安とは如何なる交渉も行わず、張学良を討伐することに決定する。 立場の悪化を悟った張学良は中共側と局面打開を協議、西安に向った周恩来、張学良、蒋介石との3者間で秘密の談合が行われた。この会見で蒋介石は何一つ文書には署名しなかったが、その後の展開から蒋介石の生命の保証と引き換えに南京帰還後に内戦停止、一致抗日に努力する、といった密約が行われたことは容易に想像できる。先ごろ死亡した張学良は何も語ることなく、真相は今なお不明である。

蒋介石が釈放されて南京に帰った1ヶ月後、国民党政府と中共とのあいだに協定が結ばれた。10年ちかく死闘を続けていた両陣営は一転して協力し日本軍と戦うことを約束したのである。ここに第2次国共合作が成立した。

この西安事件は、窮状にあった中共に息を吹き返させ、ソ連は抗日路線を堅持し、なにより国共合作によって蒋介石の反共路線を容共路線へと変換させ抗日気運を高めたのである。しかしこの重大な変化に対し、我が情報機関は他国同様ほとんど関心を示さず、何等の積極方針も明らかにしなかった。

当時の対支政策

参謀本部戦争指導課は、昭和11年9月 対支政策の指導理念として啓蒙指導にあたることにした。これは国防国策大綱に基づき、将来において日本が東亜の盟主となるためには、弱小諸民族を抱護・援助し、仁愛侠義の政策を実行しなければならない、というものであった。しかし現実には、支那に対し独善的威圧政策が続けられていた。日本側がこれら従来の対支政策に反省を加えつつあったとき、支那側は態度を硬化し両者の間にはズレが認められるようになり、昭和12年になると支那側の高圧ぶりは目をみはらせるものがあった。抗日運動の激化は、満州事変以来の支那蔑視・対支優越といった観念を背景に、日本の融和政策にも動揺を来すようになった。

蘆溝橋事件

明治34年の北清事変(義和団の乱)の講和議定書(辛丑条約)を根拠として当時の北支は、日本をはじめ英米仏伊各国が軍隊を駐屯させており、自由に訓練・演習を行う権利を有していた。各国の兵力については取り決めがあったが、治安情勢に伴って増派と撤兵が繰り返されるのが常であり、それは各国の情勢判断に任されるのが実状であった。

昭和12年7月7日、1個中隊(支那駐屯歩兵旅団第1聯隊第3大隊第8中隊)が蘆溝橋付近で、「薄暮の接敵行動と払暁攻撃の為の攻撃陣地構築」の夜間演習を開始した。その日は月のない星空で、夜空に蘆溝橋城壁が望める静かな暗夜であった。 演習終了を告げる伝令に向って機関銃が誤って30~40発の空砲を発射した。すると今度は後方から数発の実包射撃を受けた。中隊長清水節郎大尉は演習中止を命令、集合ラッパを吹かせたが、そのとき再び十数発の実包が撃ち込まれて来た。直後に志水菊次郎二等兵1名が行方不明になった事態を受け、清水大尉は大隊長一木清直少佐に報告、大隊長は北京城内の聯隊長牟田口廉也大佐から電話で指示を仰ぎ部隊を非常呼集、戦闘準備を整えるとともに、支那側に対し調査・謝罪を要求する交渉を行おうとした。

7月8日 再度にわたる支那側からの射撃を受け、牟田口聯隊長は断固戦闘開始を命令、応戦を開始した。

日本軍はたちまち堤防一帯を占拠、蘆溝橋城内の支那軍と対峙した。日本側はこの支那軍に撤退を要求、きかなければ攻撃すると通告した。このころ北京では特務機関長・松井太久郎大佐、第29軍軍事顧問・桜井徳太郎少佐、第一聯隊付・森田徹中佐らによって衝突回避のために支那側首脳と交渉中で、7月9日、支那側が蘆溝橋から撤退する協定が成立した。撤退時間を支那側が守らなかったために日本軍の砲撃が行われるといった事態も発生したが、一応事件は解決した。

7月11日、松井大佐と現地師団長との間に停戦協定が調印された。支那側は最初の発砲は支那軍ではない、と主張したが、日本軍側に遺憾の意を表し、責任者を処分すること等を条件に我が軍は蘆溝橋から撤兵した。

日本軍側 戦死11名 負傷36名

支那軍側 死傷者100名以上

蘆溝橋事件の真相

最初の発砲はどちらから行われたかとは永年の研究対象とされていたが、今日では「最初の射撃は宗哲元指揮下の国府第29軍に潜入していた中共側である」とする説が有力である。また北京に潜入し劉少奇にそそのかされた北平大学、精華大学の学生を中心とした学生ゲリラがそれを支援していた、とも言われている。

中共は7月8日早朝、述安の本部から全国へ「蘆溝橋で日本は攻撃を開始した。全国民衆の愛国運動を結集して侵略日本に立ち向かうべし」とする電報を発信している。この打電時刻は日支両軍司令部でさえ事態の真相をつかんでいない時で、この時点でこのような電報が打電されたことは、中共が影でこの事件を画策していたことを十分推察される。

またモスクワのコミンテルン本部も、あくまで局地解決を避け、日支の全面的衝突に導かねばならない。そのためにはあらゆる手段を利用し、民衆工作によって彼らに行動を起こさせ、国民政府を戦争開始にたち到らしめる。といった指令を発している。

中共当局はこれらの指令に基づき幾度も停戦協定を破った。その後日本側から働きかけた事変解決の和平交渉をすべて流産せしめたのである。

その後の緊張激化

7月11日の停戦協定成立後の13日夜には再び射撃を交えることとなった。また支那側は兵力の撤退を行わず、却って兵力を増大し、12日の天津発同盟によれば、支那中央軍の北上は活発を極め、武器弾薬の輸送も戦時状態を呈しつつあった。

7月17日 蒋介石は、蘆溝橋事件は日本側の計画的挑戦行為であり「最後の関頭」の境界である、とする重大な決意を声明。これを受けた我が国は、対日全面戦争を決意したものと判断した。7月25日、天津と北京の中間で、軍用電線を修理中の我が部隊が、張自忠の部隊から攻撃を受け多数の死傷者を出す朗坊事件が発生。蘆溝橋付近における支那軍の挑発的態度に変化なく、北平や南苑付近でも各種小事件が発生、26日には広安門城壁上からトラックに分乗した我が部隊を射撃する広安門事件が起こった。さらには29日安全であるはずの通州で、支那の保安隊が叛乱をおこし、特務機関長細木繁中佐以下日本人居留民260人を惨殺する通州事件が発生した。 ついに支那派遣軍は軍事行動の意見具申を中央に打電、不拡大主義者・作戦部長石原莞爾も事ここに到っては決断せざるを得ず、居留民・権益保護のための動員派兵が決定されたのである。

上海出兵の経緯

国民政府は、英米他の代表の斡旋によって成立した上海事変停戦協定(昭和7年)に違反して、既に昭和11年末ころから非武装地帯の要塞化と軍隊配置を行っていたが、北支事変勃発後、上海方面の支那軍の集中はますます顕著になった。8月に入ると閘北(ざほく)方では保安隊に儀装した中央軍が連夜演習を行い不安は増大していた。

8月6日 岡本季正上海総領事は在留居留民に対し租界へ退避するように指示した。更にこの日上海警備司令 張治中は「徹底的長期抗戦をもって日本軍を殲滅すべく、今や最良の好機である。日本の作戦持久は6ヶ月を越えない」と管区将兵に訓示した。 当時の上海は中共の活動拠点地の一つであり、集結しつつあった支那軍の動きから考えても、まさに火薬庫の観があった。

大山事件

参謀本部では出兵は北支にとどめ、上海・青島には拡大しないよう極力努力していたが、昭和12年8月9日、陸戦隊西部派遣隊長大山勇夫海軍中尉と斎藤与蔵一等水兵が支那保安隊よって射殺される事件が発生した。第3艦隊司令長官・谷川清中将は、南京政府に対し停戦協定区域内におけ支那軍・同軍事施設の撤去を要求した。

8月10日 閣議で海軍大臣・米内光政大将は、上海方面の状況を説明したのち、真相判明を待って対処したいが、さしあたり陸軍部隊の動員準備を願いたいと発言した。 石原部長は反対したが杉山陸相はこれを諒承、閣議では現地居留民保護を再確認し陸兵派遣の準備を容認した。

8月11日以降 事態は急速に悪化した。支那側は大山事件に対する第3艦隊長官の要求を拒否するどころか、公然と軍隊を上海に増強させ、租界地周辺に陣地を構築するなど挑発的態度を強化、兵力は計5万にも及んだ。対する我が海軍陸戦隊は4千に過ぎず、この夜応急警備についた。 第1次上海事変(昭和7年3月)でも日本軍と激戦を交わした張治中指揮の支那軍は、8月13日 総攻撃を開始、我が陸戦隊は断固応戦するも14日には優勢な支那軍の包囲攻撃を受けるに至った。

上海会戦

8月14日 支那空軍は上海租借地を爆撃。初戦果を挙げた。 一方我が海軍航空隊は台湾から上海杭州の飛行場を空襲、さらに15日からは九州から南京に対する渡洋爆撃が行われた。この南京爆撃は非武装都市への不法爆撃として米国の対日姿勢を硬化させた。政府は居留民保護のため、海軍の要請をいれて陸軍部隊の上海派遣を決定、陸軍は8月14日上海派遣軍を編成した。

8月15日 帝国政府は声明を発表、支那軍の暴挙を膺懲して南京政府の反省を促すのが、今次出兵の目的とされた。不拡大方針は影を没して全面戦争も辞さないと見られるものであったが政府は依然不拡大方針で、事変の早期解決に努力すべきであるとした。

同日、蒋介石総統は全国総動員令を下し大本営を設置、自ら陸海軍総司令に就任し全国を4つの戦区に分けて純然たる全面戦争体制をとった。毛沢東の紅軍も国民革命軍第八路軍(八路軍と呼称)と改称、公表された。中共はこの日呼応して抗日救国十大綱領を掲げ、いよいよ国共合作の実をあげ中国人民総決起の態勢を整えたのである。

8月23日 第3、第11師団を主力とする第1軍を上海北方に強行上陸、戦闘に加入した。当時の支那軍は中央軍の精鋭14~15師で、網の目状のクリーク地帯の堅固な火点、家屋を盾に抵抗した。支那軍の兵力はますます増大し第19路軍に包囲される形となり、第3、第11師団は戦闘1ヶ月にもならない段階で非常な損害を被った。作戦部長・石原莞爾は苦戦が展開されても増兵は「焼け石に水」である、として同意しなかった。しかし9月11日には第9、第13、第101師団、野戦重砲兵1個旅団等を派遣しなければならない事態となった。

上海に5個師団増兵が決定されるや不拡大主義の石原作戦部長は辞任し、下村定少将に交代した。 「満州国の育成に専念し、対ソ国防力充実に備えなければならない」とする国家戦略を有する石原は、陸軍内不拡大派の最右翼であった。その石原が中央から退去した後は石原の予言どおり、スペイン進攻時のナポレオン軍のような泥沼の長期戦に陥ってしまうのである。

このように第9、13、101師団などを増加したが、9月中旬には計60万もの支那軍があって我が戦況は一向に進展しなかった。さらに各部隊にコレラ患者が多発し、砲兵弾薬の不足もあり、死傷者続出して攻撃は停滞した。そこで上海付近で所要の成果を収めることを重視して、主作戦を華北から上海の正面に移すこととなった。それを受けた支那軍は、10月23日ころから退却を始め、また10月20日新たに編成された第10軍が、第4艦隊の護衛の下に11月4日杭州湾に上陸、上海付近の支那軍の防御は全面的に崩壊した。

11月11日夜、当面の支那軍は退却を開始、上海周辺の残敵掃討の段階に移行するに従って「南京追撃」という意見があがった。

対支全面作戦への転移

当時の中央では、作戦任務からして南京攻略など考えていなかった。戦線拡大に最も反対し続けたのは参謀次長・多田駿中将であった。 11月22日 総崩れとなった支那軍を南京まで追撃すべし、とする中支那方面軍からの意見具申もあり、石原莞爾から代わった下村新作戦部長は非常に積極的であった。純作戦的に見れば下村部長の主張する南京攻略は、戦略態勢上も道路網上からも当然であった。しかし戦争指導上からは何としても拡大は阻止したかった。

中央部では、参謀本部第1部長石原少将、同第2課、陸軍省軍務課等が慎重派・不拡大派で、陸軍大臣杉山大将、軍事課、参謀本部第3課、支那課などが拡大派であった。拡大派には「一撃を加えればたちまち解決する」とする楽観派と、「これを機に徹底的な暴支膺懲を」とする積極派が存在した。 また関東軍は楽観的拡大派として中央と支那駐屯軍に強硬な意見を述べたが現地・支那駐屯軍は不拡大を方針として確認しており、関東軍の対ソ判断が甘く、支那問題を軽く見過ぎているとして、関東軍の申し入れを断っていた。

参謀本部の立場上の指導者は石原莞爾第1部長であったが、河辺第2課長は不拡大派、武藤第3課長は強硬な拡大派で石原には反対し続けた。第1部内ですら意志統一は困難であった状況下で陸軍部内の意見を「不拡大」に統一することはできなかった。そして石原が表舞台から退場した後、拡大派が事の重大さに気づいた時、既に収拾不能の状態となっていたのである。

南京攻略戦

11月7日中支那方面軍(司令官 松井石根中将)を編成、その任務は「海軍と協力して敵の戦争意志を挫折せしめ戦局終結の動機を獲得する目的をもって上海付近の敵を掃滅」とされていた。11月20日軍令によって設置された大本営は、11月24日前進統制線を解除し、無錫-湖州の線を新たな攻勢限界線と指示した。参謀次長多田中将は、戦面の拡大、南京攻略を強く反対したが、参謀本部内の強い実行論と、現地の第10軍の強い具申により遂に12月1日 海軍と協力し敵国首都南京を攻略すべし と命令するに至った。なお直前の11月16日に国民政府は重慶に遷都を宣言していた。

現地第10軍はこの大本営命令に先だって独断にて制限線を突破、南京攻略を準備しており、上海派遣軍と第10軍との進撃競争となった。12月4日 支那軍約10万による南京防衛外郭陣地を突破、8日から最後の防衛線での支那軍の抵抗を排除しつつ南京城に迫った。12月13日 支那軍は退却を始め、日本軍は1個聯隊を入城させ、南京の完全占領を発表した。当初の作戦計画では、昭和13年1月中旬から攻略戦が開始される予定であり、予期した4週間も前に南京は陥落したのであった。

首都南京を攻略するにあたっては並行して講和工作を進めるべきであったが、作戦が予想外に進展したため間に合わなかった。戦略と政略との強調を最も必要とした時機であったのにここで停戦に持ち込めなかった事は、後のトラウトマン工作不成立と併せて一大痛恨事であった。

ドイツの対支政策と日独関係

大陸での権益拡大をめざしていたドイツは、日本だけでなく支那とも友好関係にあり、支那事変勃発後も友好を維持しようとする支援行動は我が事変遂行を妨害するものである、としてしばしば日本から抗議を招いていた。

日本のドイツへの抗議はまず有力な軍事顧問団の存在にあった。昭和3年以来支那に駐在し、共産軍の討伐に関して助言を与えていた顧問団は、事変発生当時、フォン・ファルケンハウゼン将軍を長とする20数名の元将校と10数名の民間人から構成され、支那政府に雇用されていた。上海周辺のクリーク戦で日本軍が苦境に陥ると、ドイツ顧問団が陣地構築を指導し実戦の指揮にあたったのではないか、との疑惑と批判が高まった。 さらに日本が抗議したのは、ドイツの武器輸出であった。昭和11年4月 独支両国はハプロ条約を締結、ドイツは支那に武器を供与するかわりにタングステンなどのレアメタルを輸入することになった。また1億マルクにものぼる借款協定も成立、いずれもドイツ陸軍主導によるもので、昭和12年(1937年)のドイツ武器輸出総額の37%が支那向けであった。 事変勃発直後から日本はドイツの対支武器輸出に厳重抗議し、防共協定に反すると批判していた。

こうしたドイツの態度が一変するのは昭和13年(1938年)の政変によってヒトラーが軍部を掌握し外相にリッペントロープを起用してからである。ナチス党主導の日独提携強化路線に対して親支的な陸軍の抵抗は弱まり、昭和13年5月に対支武器輸出禁止は全面的に実施され、7月には軍事顧問団は帰国するに至ったのである。

トラウトマン工作

日支の和平工作は、7月中旬の近衛首相または廣田外相の南京訪問案、近衛首相の宮崎龍之介派遣案、外務省の国交調整案などがあったがいずれも実現せず、戦局は拡大の一途を辿った。 第18回国際連盟総会は支那側の提訴によって日華紛争諮問委員会に問題を付議することになり、10月6日には、日本の行動は9カ国条約及び不戦条約に違反するものであり、連盟は9カ国条約加盟国会議を開くように勧告する報告を採択した。10月5日 米大統領ルーズベルトは、侵略国を伝染病にたとえ隔離する実際的措置をとる必要があると演説した。11月3日 ブリュッセルで開かれた9ヶ国条約会議に日本は出席を拒否し、我が国は国際世論との対立を深めた。しかし米英ともに経済封鎖などの実効ある対日制裁には反対した。日本と同様に米英も対立を深めたくないと望んでいたのである。

10月27日 廣田外相は各国の外交代表を招き第3国の公平なる和平斡旋を依頼した。外相の狙いはドイツの仲介にあった。またドイツも日本が支那との戦乱に深入りし米英ソとの牽制する力を弱めることを好まなかった。

11月6日 トラウトマン駐支独大使を通じて蒋介石に伝えられた日本の条件は以下のようなものであった。

1、内蒙古自治政権の樹立

2、満州国境から天津・北京にわたる間に非武装地帯を設定

3、上海の停戦地帯の拡大と国際警察での管理

4、抗日政策の廃止

5、防共協定の締結

6、日本商品に対する関税引き下げ

7、外国人権利の尊重

12月2日 トラウトマンは南京で蒋介石総統に会った。このころは支那側にも和平論が台頭し、汪兆銘はしきりに和平を蒋介石に勧告していた。この情勢下で蒋介石は「支那は講和交渉の一つの基礎として日本の要求を受諾する。

1、北支の宗主権

2、領土保全権

3、行政権に変更を加えない

等を提議し、協調的精神をもって日本の要求を討議し、諒解に達する用意がある。日本からも同様のことを期待する。」と告げた。 すなわち、領土主権を条件に日本側提示の条件を和平会談の基礎とすることに同意したのであった。

12月13日 日本軍は首都南京を攻略した。戦勝気分は講和条件の内容に大きな影響を与えた。南京を攻略すれば蒋介石は屈伏するかもしれない、屈服せずとも一地方政権にすぎなくなる蒋介石と和平交渉する必要なし、とする主張が関東軍などから高まった。政府側も戦果拡大に伴って11月2日の条件を加重しようという意見が強まっており、蒋介石要求の華北主権の保持などが伝えられると、閣議では廣田外相、近衛首相らが条件加重について発言 「だいたい敗者としての言辞無礼なりと結論に達し」(支那事変戦争指導史)、「かかる条件で国民は納得するかね」(末次内相)、という空気であった。12月22日 廣田外相からディルクセン駐日独大使に伝えられた新たな講和条件には、

1、満州国の正式承認

2、我が占領地域を非武装地帯とする

3、賠償の支払い

など新しい要求が含まれていた。この加重条件では和平成立の公算はなくなるから再検討したいという石射外務省東亜局長や風見書記官長の意見は無視された。さらに蒋介石の回答が遅れたことも日本側を硬化させた一因であった。

統帥部は作戦継続に自信が持てないことを暗に主張しており、参謀本部の秩父宮殿下や多田参謀次長は寛大な条件での戦局収拾を強く希望した。だが近衛首相、広田外相、杉山陸相、米内海相ら政府側は「支那側に誠意なし」、「屈伏するまで作戦は続行すべし」として強硬姿勢を崩さず、日本側の要求した回答期限の日、昭和13年1月15日 多田次長は「涙を飲んで」政府側に譲歩し、翌16日「帝国政府は爾後国民政府を対手とせず…」とする政府声明を発表した。

これによって長期持久戦は必至となったが、この時期兵器弾薬・資材等は不十分極まりない状況であった。敵国の首都攻略という華やかな成功が、大局的な戦争指導を誤らせたのは明白である。政治指導者たちは国力・軍事力の実状を把握し、冷厳に判断すべきであった。統帥部の意見を容れず国民政府を相手にせずの声明を発した事は、責任を放棄したに等しく、無為無能が招いた最大の不幸であった。

徐州作戦の背景

南京攻略のころ、日本は大陸に16個師団、約60万の大軍を送り、連戦連勝を誇ってはいたが、支那側には依然として屈伏の気配はなかった。参謀本部では満州の防衛強化を熱望し、かつ長期の戦闘からくる軍紀のみだれを懸念するようになった。このため昭和13年2月16日の大本営御前会議で、戦面不拡大、積極的な大作戦を行わず。現占領地の治安維持、新政権育成に専念する方針を決定した。しかしこの決定の推進者、参謀本部作戦課長河辺虎四郎に代わって対支作戦に積極的な稲田正純中佐が就任、さらに間もなく発生した台児荘の戦闘で、戦面不拡大の方針を一擲、いま一度大作戦を推進し、事変解決の機会を求めようという機運になった。

台児荘の戦闘

北支那方面軍の第2軍(司令官 西尾寿造中将)は中央の許可を得て、昭和13年3月13日 第10師団の瀬谷支隊と第5師団の坂本支隊に前進して付近の支那軍撃破を命じた。これが大運河の線に進出したところで、予想以上の支那軍の大部隊の攻撃を受け苦戦に陥った。3月27日 瀬谷支隊はようやく台児荘に突入し、沂州を攻撃中の坂本支隊も台児荘に増援したが、支那軍の抵抗は強く戦況は進展しなかった。さらに両支隊間相互の連絡が悪く、坂本支隊は師団命令で他に転進するとの報によって瀬谷支隊は4月6日夜、坂本支隊は4月7日 それぞれ台児荘を撤退した。支那軍は「台児荘の勝利」と大々的に宣伝し、士気を高め戦意を向上させた。また支隊長瀬谷啓少将はこの後予備役に退いた。

しかし敗退というのは支那側の誇張であった。真相は瀬谷支隊が台児荘攻略を完了しないうちに占領したものと誤認した隣接友軍・坂本支隊が転進するとの報に接し、連絡不十分のためやむなく瀬谷支隊も反転したもので、決して撃退されたものではなかった。

徐州会戦

日本軍の中央部もこの地域に優勢なる支那軍が集中していることを知り、これを南北から挟撃、一大打撃を与えて支那軍の抗戦意志を喪失させる好機と判断し、4月7日 北支那方面軍、中支那派遣軍が協力して行う徐州作戦の命令を下した。この作戦の目的が、

1、徐州を占領して津浦線を打通することにあるか

2、支那軍の撃破にあるのか

が問題となったが、支那野戦軍の撃破が主で、徐州の占領はその結果である、という認識で統一された。また、この翌年に実施予定であった漢口作戦の繰上げ実施も検討していた大本営は、4月中旬から5月末にかけて作戦部長橋本群少将以下を「大本営派遣班」として現地に派遣、北支軍と中支派遣軍の調整にあたらせることとした。

北支方面軍は4月下旬から、中支那派遣軍は5月5日ごろから行動開始、南北呼応して支那軍の退路を断つように分進合撃、徐州西方地区で5月15、16日頃包囲網が完成した。しかし総計約50個師の支那軍は、南西方向に包囲の間隙を突破、脱出した。直径百数十Kmの大平野で、日本軍はわずか7個師団余で、3倍程度の支那軍を包囲、捕捉しようとしても、網の目が大き過ぎて包囲・撃滅戦にはならず、戦果は意外に少なかった。 支那兵は数百名が一団となって隊列を乱して敗走し、飛行機を見るや馬も車も放棄して麦畑の中に隠れてしまう。 実際に日支両軍で激戦といえるものは、上述の台児荘付近での1ヶ月にわたる戦闘がその主体であり、その他は「徐州、徐州と人馬は進む」の歌どおり、機動と行軍の連続であった。日本軍は5月17日、18日追撃命令を発し20日徐州を占領したが、支那軍は6月12日、黄河の南岸堤防を自ら破壊、大洪水を発生させ日本軍の前進を完全に停止させた。

本作戦の追撃段階で、第1軍司令官(香月清司中将)は隷下第14師団(師団長 土居原賢二中将)を徐州作戦に協力させるにあたり大本営命令に基づく北支那方面軍命令を無視し、蘭封付近の要所を占領するように命じた。このため第14師団は第2軍の指揮下に移され第1軍司令官は罷免され、7月30日付で予備役編入となった。

武漢作戦の背景

本作戦は広東攻略とともに支那の諸要衝を占領し、蒋介石の死命を制し、これを屈伏させようというもので、参加兵力は第11軍、第2軍 計9個師団約30万人を超えるものであった。対する支那側の防衛兵力約60万に比較すると十分な兵力とは言えなかったが、支那事変中最大規模の作戦であった。 昭和13年初頭、戦面不拡大、軍備拡充を方針として陸軍予算を38億2000万円としたが、これを遥かに超え、新たに40万人の増員、24万人の新設部隊、軍需32億5000万を必要とするといった国力を傾けての大作戦で、これに伴い国家総動員法、同関連法は同年4月1日公布、5月5日から施行され、また5月下旬近衛内閣を改造し、政府として事変解決に新たなる意欲を見せていた。

大本営は昭和13年6月18日 漢口攻略準備を命令、中支那派遣軍は揚子江及び准河の正面で逐次西方に地歩を占め、作戦を準備した。大本営は、徐州作戦の目的が明確ではなかったことに鑑み、この作戦は要地武漢の占領であること、及び主作戦を海軍と協同し補給面でも容易な揚子江に沿う正面と明示した。作戦発起を和平工作との関連及び収穫期を控えた9月上旬と規定した。攻略作戦準備として、海軍の協力で第11軍の一支隊を揚子江を遡らせ、7月下旬から8月上旬にかけて九江及びその北岸の黄海を占領地歩の拡大に努め、また第2軍主力も盧州付近に終結した。

武漢作戦

ソ連と満州との国境紛争である張鼓峰事件を解決した大本営は8月22日、中支那派遣軍に漢口付近の要地の攻略、占領、この間なるべく多くの敵の撃破、及び漢口占領後、占領地域を努めて緊縮することを命令した。

作戦は海軍の協力を得て揚子江両岸を進む第11軍(司令官 岡村寧治中将)と、これに策応する第2軍(司令官 東久邇宮稔彦王中将)によって8月下旬から開始された。

第2軍の前進は大別山系北方を迂回する第3、第10師団と、大別山系を横断する第13、第16師団の2路をとり、支那軍の抵抗、徹底的な道路破壊、多数の河川、険峻な山地での困難な補給、疾病の流行、炎暑、多雨といった困難を克服、ほぼ2ヶ月をかけ漢口北方に進出した。

一方第11軍では揚子江北岸を第6師団が数線陣地の支那軍を逐次撃破して広済を占領、その後黄海-広済の間で優勢な支那軍の攻撃を阻止撃退し、かつ有力な一部を田家鎮に派遣、これを攻略した。

揚子江南岸では第101、第106師団が南方への地歩拡大に努めていたが、支那軍の抵抗で1ヶ月以上戦況は進展しなかった。おくれて九江付近に集結した第9、第27師団は、九江-瑞昌を経て武漢に向って進攻を始め、9月15日要衝馬頭鎮を陥として西進、10月25日漢口南方で粤漢線を遮断、北岸を前進した第6師団も10月17日から追撃にうつり、10月25日漢口東端に達した。支那軍は同日市内から撤退し漢口は陥落した。大本営は漢口占領翌日、進出限界線を示し、これに基づき第9師団が11月11日岳州を占領して武漢作戦を終わった。

広東作戦

広東・香港地区は支那側の重要な策源であり、諸外国の援助を含めその約8割を供給するもので、我が軍としてはこれを攻略し戦争終結の契機としたいところであった。漢口、広東攻略の機にできれば事変の終結をつけるための工作を進めていたが、そのための作戦的効果を大きくするためにはなるべくこの両作戦を同時に実施することが望ましく、漢口作戦開始の8月下旬にいよいよ広東作戦も並行して行うこととなった。

武漢作戦の目途と船舶の都合がついたところで大本営はこの作戦の実行を決意し、昭和14年9月19日 第21軍(軍司令官 古荘幹郎中将)を編成、第5艦隊(司令長官 塩沢幸一中将)と協同し、広東付近要地の攻略を命令した。 当時その方面の防衛に任じた支那軍第4戦区の兵力は正規軍13個師で、配備の重点は広東付近であり、一部をもって福建省と広西南西沿岸を警備していた。 第21軍は馬公に集結、乗船、第5艦隊の護衛のもと、10月12日バイアス湾に奇襲上陸広東にむかって進撃、漢口占領の5日前の10月21日には広東を占領した。 作戦は急襲的に行われたため支那兵は戦意を喪失し、我が損害は極めて少なかった。

昭和13年秋季以降 対支処理方策

武漢・広東作戦後陸軍は、支那事変遂行の基本観念として「昭和13年秋季以降対支処理方策」を決定した。当時陸軍は内地に近衛師団を有するのみで、支那に24個師団、満州・朝鮮に9個師団を配置し、全く攻勢続行の弾力を失っていた。即ち対支作戦は、支那軍の主力を撃滅するに至らずして攻勢の終末点に到着したもので、この態勢をもって長期持久戦に入り、一方では対ソ作戦準備を急速に促進せねばならず、この対支持久戦争の指導は戦略上きわめて困難なものであった。したがって謀略及び政略の運営、とくに親日政権の育成強化に大きな期待を寄せたのであるが、これが蒋介石政権との和平をふさぐ結果となりしかも傀儡政権とみなされ、その育成は、不慣れな異民族統治と併せ容易ではなかった。

一方蒋介石総統は、日本軍の攻勢点が終末に達したことを知り、本格的対日戦は今から始まると判断し、攻勢移転を決意、着々その準備を進めると共に小出撃と後方擾乱とによって日本軍の消耗を図った。退避戦から総反攻に転移の機を狙い爾後の戦勢挽回に期待したのであった。

南寧作戦

大本営は北部仏領インドシナから重慶を通ずる広西ルートを直接遮断し、さらにビルマルートに対する海軍航空隊の爆撃基地を推進することが議論となった。 陸軍側は武漢作戦後、対ソ戦備優先とノモンハン事件勃発(昭和14年5月)で実行を渋ったが、ノモンハン事件後の統帥部首脳の更迭もあって、昭和14年10月14日 本作戦の実行を命令した。

満州から転用された第5師団と台湾混成旅団が、11月15日から16日にかけ欽州湾に上陸、24日第5師団は南寧を占領した。さらに1個聯隊を南寧の東北東35Kmに、1個聯隊を南寧の北20Km、別の1個聯隊が仏印国境の龍州に派遣し、大量の援蒋物資を押収させた。 12月上旬、蒋介石直系軍約10万が前進してくるとの情報があったが第5師団長・今村均中将はこれを軽視した。部隊を分散させたままの態勢のところに12月17日から約25個師からなる支那軍の大軍の攻撃を受け、包囲され24000名の日本軍は苦境に陥った。翌昭和15年1月13日、第18師団、近衛師団の1個旅団約3万の増援が欽州に上陸、25日までに難南寧付近に集結、28日から賓陽付近の支那軍に対する反撃作戦(賓陽会戦)が行われ、これを退却させた。

海南島作戦

海南島攻略は広東作戦が検討されていた頃から海軍より提案されていたが、陸軍側は海軍が青島や厦門のように政治経済の全面にわたり権益を設定して、日中和平解決の障害になることを恐れて躊躇していた。しかし陸海軍協同の関係を考慮し、その目的を限定し、将来政治経済に関連しないという協定を決めて本作戦に合意した。

作戦は昭和15年2月10日 第21軍麾下の台湾混成旅団と第5艦隊の協同で実施され、大した抵抗もなく終了した。 しかしこの占領で英仏蘭諸国に、「日本の南進」と多大の疑惑を抱かせることとなり、日本政府は南シナ海沿岸封鎖という軍事目的であると弁明した。のちに同島に専門家が派遣され地下資源を調査した結果、鉄鉱山が発見され開発に着手した。なお本作戦直後、日本政府は南シナ海の新南群島を昭和14年3月31日付で日本領と宣言した。

事変の長期化と高宗武(汪兆銘)工作

昭和13年における徐州作戦、武漢作戦、広東作戦で、日本政府としては和平のいとぐちが開かれることを期待した。日本は領土的野心などは全くなかったが、蒋介石を交渉の場に引き出すことはできなかった。一方、蒋介石国民政府側も、和平を主張する勢力も一部にはあったが中国共産党との対立と戦争継続の間の中共の著しい進出に脅威を感じており、さらに日本側は蒋介石の下野を先決とする態度では交渉にならなかった。

漢口陥落直後蒋介石は、前述のように日本軍の短期決戦失敗と泥沼化を指摘し全面的抵抗を支那全土に訴えた。 近衛政府は11月30日「日支新関係調整方針」として「互恵平等、日満支一体提携、善隣友好、防共協同防衛、経済提携」を決定・発表したが、支那側の反応に見るべきものはなかった。12月18日に副総裁・汪兆銘は重慶から脱出し、この声明に呼応する活動を開始した。しかし人望・指導力の面では蒋介石に及ばず、汪兆銘自身の日支和平の理想と熱意とは裏腹に、全面和平に貢献できる存在にはならなかった。

持久戦での作戦方針

大本営は、漢口、広東占領後、作戦的に一段落を画したとし、今後は特に重大な必要のない限り作戦地域を拡大せず、かつ華北、揚子江沿岸などの治安維持の地域と、武漢三鎮及び九江を拠点とし抗日勢力の壊滅に努める作戦地域とに分けて施策する方針を決定した。当時日本軍の占拠地域は約136万平方キロメートル、その地域の全人口約1億7千万人、対する日本軍総兵力約75万。日本軍は主用都市、交通路を確保し、その他は機動によって勢力圏を維持していたので広大な支那大陸全般からみれば「点」と「線」を維持しているに過ぎなかった。

昭和14年で戦面拡大としての作戦は、海南島攻略、南昌攻略作戦であり、既述のように「支那事変最後の進攻作戦」として南寧作戦が実施された。支那軍の反抗に際しては機先を制し、各個撃破につとめ、第11軍などの一部を除いては治安粛清戦として不断に各地で実施された。特に華北では討伐行動、治安工作を併行させ、部隊は逐次分散配置し、「点と線」の治安地域を「面」に拡大しようとした。

昭和14年12月から支那軍は、全土で一斉に出撃してきた。この冬期攻勢の規模と戦意は日本軍の予想を上回り、日本側としては支那事変解決の前途はいよいよ厳しいことを痛感させられることとなった。日本の国力は作戦の負担から衰弱窮迫し、「対第三国戦備(対ソ等)」の補強も進まなかった。また一般世論はこの国力の実状にも拘わらず、戦果とその犠牲、大陸に築いた経済的政治的権益保持の希望などから、講和条件は高調子を加え事変解決の目途はまったく立たず、事変はいよいよ泥沼化していった。

軍事力の行動限界を超えたこの見通しの立たない閉塞状況から脱出、自主的に事変を縮小、終結させようと、中央部は昭和15年度陸軍予算で、在支兵力を約85万から50万に削減し、これで軍備充実を図ろうとしていたが、そのうちに欧州大戦で英仏蘭各国が敗退し、日本国内に好機南進の空気が沸騰した。

中共の戦略

国共合作によって停戦状態となった両党は、依然として互いに相手に対する不信感を抱き、警戒を怠らず、自分たちの利益を拡大しようと計画していた。1937年8月に中共が決定した「抗日救国十大綱領」は、表面的には全国の人民を組織し抗日戦争に勝つための方策として出されたが、裏面ではこの大衆組織によって蒋介石の反動に反対するという両面政策の指針として打ち出されたものであった。つまり中共は抗日戦を利用して民衆を組織し、党勢を拡大しようとするもので、抗日戦に勝つことは中共の利益、国家的利益を追求することと一致するという有利さがあった。

昭和14年になると国府と中共との間にひびが入り、両者の争いは次第に激化し武力衝突も生じた。即ち日本軍、国府軍、中共軍の三者が、それぞれニ者を敵としてあい争う事態となった。ただし中共は巧妙に国府との衝突を避け、日本軍と国府軍を戦わせ、日本軍の占領した地域に勢力の浸透を図った。 そのやり方は、我が占領地域に根拠地をつくり、党・軍・政・民一体の結合組織を作り、諸施策を統合して実施し次第に勢力圏を拡大する。その努力の配分を政治七分、軍事三分におく。遊撃戦以外の戦いの主体は政治戦とくに民心の獲得であった。 支那の対日抗戦はことごとく失敗し、国民党軍は大きな打撃を受け行政組織は破壊された。しかし日本軍が進出した背後の空白地帯は中共の匪賊(俗にいうパーロのゲリラ)地区となり、解放区が発展する形となっていった。 これらはすべて秘密組織による地下活動であるので、日本軍が実態を掴むことは困難であった。

中共には最初から日本と蒋介石を全面的に戦わせ、漁夫の利を得るという確固たる戦略目標があった。蘆溝橋事件が局地的に解決されそうになると郎坊事件、広安門事件、通州事件のような現地日本人虐殺事件を連続して引き起こし、解決させぬよう事件を複雑にしていった。そして日本は、現地居留民保護のために軍を派遣し、戦線を拡大していった。中共の狙いの中に見事にはまり込んでいったのである。この中共の大戦略は次の3段階に纏めることができる。

1、支那事変を拡大して日本と蒋介石を戦わせ、蒋介石の反共路線を抗日目標に転換させる。

2、日本と蒋介石軍の全面戦争をテコにして自己の勢力を拡大し、日・蒋両者を疲弊させる。

3、両者が困憊した最後の段階で一挙に登場して政権を奪取する。

この戦略を授けたソビエト・コミンテルンの指令は、第2次大戦を日独対米英の戦争即ち「資本主義国家間相互の闘争」に持っていこうとした、スターリンの世界戦略に通じるものであるといえよう。

米・英・ソによる支那援助

支那事変以来米英両国は、中立国の国際法上の義務に違反するように公然と蒋介石政権に対し、経済的・軍事的に多大な援助を与えた。これは明らかに日本に対する挑発行為であった。支那大陸をめぐる日米の対立は、日露戦争以来宿命的なものがあり、米国は大陸進出の機会を常に覗うと同時に満州国の成長ぶりに脅威を感じていた。その米国は排他的勢力圏を有する「モンロー主義」を標榜しながら、支那では「門戸開放・機会均等」が剥奪されている、として日本を厳しく非難した。しかし日本は「極東のモンロー主義」を要求しているのであって、米国の主張が「自分のことを棚にあげた手前勝手な論理」であることは明白だった。

一方英国は、事変当初は欧州と極東での緊張拡大を避けるため、表面上は親日的ではあった。しかし揚子江・珠江流域で活動していた英国資本を中心に、阿片戦争以来反英感情が濃厚だった支那民衆を抱きこんで、反英感情を抗日感情へすりかえることに成功していた。また租界や海関制度に象徴される権益や既得権は日本の事変遂行に大きな支障を与えていた。やがて日本が南進の姿勢を明確にすると、もはや日本との衝突は避けられないと判断するに至り、これ以上の南進を阻止するには支那との抗戦により事変の泥沼にはまり込んで弱体化させることが英国には望ましかった。そして支那の抗戦を支えるため、日本との正面衝突に至らない範囲での対支那援助が必要であった。

ソ連は、日本の軍事力の矛先が自国に向けられるのを避けるため支那の抗戦を望み、支那からの軍事援助要請には積極的に応じていた。ソ連の支那援助は昭和12年8月の中ソ不可侵条約を契機として開始されており、武器・軍需品の供給に留まらず、飛行機の供給にはしばしばロシア人パイロットや整備員が同行し実戦に参加することもあった。昭和12年末にはその数450人にも達したと言われ、昭和13年には帰国したドイツ軍事顧問団に代わってソ連軍事顧問団が組織された。これらの背後には中共とコミンテルンの関係があったことは言うまでもない。 ソ連の対支那軍事援助は昭和16年6月の独ソ開戦まで続いた。

なお航空隊支援については、クレア・シェンノート将軍を指揮官とする米軍義勇兵「フライング・タイガース」が有名である。武器貸与法で供与されたP40戦闘機100機を使い、約300名から構成されていた。

援蒋ルートと日米・日英関係の緊張

米英両国は、従来極東政策では互いに不信感が強く、不一致の行動をとっていた、だが、「東亜新秩序」声明に接してからは急速に歩調を整え共同行動をとり始めていた。日本・満州・支那で東亜の主体勢力を構成しようという東亜新秩序構想が、第三国とくに英米を主とする西欧列強勢力にとって在支権益が圧迫され東亜から排除されるのであれば、この政策に共同して反発するのは当然であった。

日本の大陸政策と日米・日英・日ソ関係の緊迫化は関連していた。米英の対支援助は対日圧迫政策の手段となり、日本と米英との対決は必然的に米英と支那との連携合作を強めていくこととなった。

面積が広く人口と潜在的な資源は多いが、近代工業をほとんど有しない支那が、強国の一つである日本に対し長期抗戦を継続し得たのは、米英ソ仏などによる以下の「援蒋ルート」からの強力な援助があったからである。

1、ベトナムのハイフォンからの<仏印ルート>

2、ラングーンから昆明に向う<ビルマルート>

3、寧波、香港、広州などを経由する<南支ルート>

4、ソ連から新彊を経て入る<西北ルート>

日本は南京をはじめとする主要貿易都市、工業都市のすべてを押さえたが、これらの援蒋ルートから運ばれる武器や資材があるので蒋介石軍は抗戦が可能であった。 日本軍は、輸送拠点の広東や南寧を攻略し、輸送ルートを爆撃して戦時禁制品物資の対支輸出を阻止しようとしたが、宣戦を布告しなかったため、交戦国としての権利を行使することはできず、大した効果はなかった。 このため好機南進の空気と援蒋ルート遮断を目的として、全輸送量の半分以上を占める仏印ルートに着目、フランス政府と協定を結び昭和15年9月 北部仏印に進駐した。 だがこれは米国の対日経済圧迫を産み出し、いわゆるABCD包囲網を固めることとなった。そして日独伊三国同盟条約締結によって日本は決定的に米英蘭の敵側に立ち、大東亜戦争へと繋がるのである。

日本と中国は、互いに相携えてアジア共同の敵、欧米に当たるべきものであった。日本の多くの指導者は孫文を理解し、援助してきたのだが、国民党での蒋介石の実力を見誤り、台頭してきた民衆のナショナリズムと中共のコミュニズムとを分離できず、排日という方向に向けさせてしまったことは愚策以外の何物でもなかった。

日本は満州の建設と発展に全力を注ぎ、中国の理解と提携につとめ、中共の殲滅に向っていたとしたら・・・。 戦後多くの人が指摘している悲劇が支那事変であった。

|

| 支那事変 |

<参考文献>

菊地明(他)編, 『戊辰戦争全史』〈上・下〉, 新人物往来社

陸奥宗光 中塚明 校注 『蹇蹇録』日清戦争外交秘録 新訂ワイド版岩波文庫255 岩波書店

デニス・ウォーナー、ペギー・ウォーナー(著)、妹尾作太男・三谷庸雄(共訳)『日露戦争全史』、時事通信社

斎藤聖二, 『日独青島戦争』, ゆまに書房

『太平洋戦争の謎 魔性の歴史=日米対決の真相に迫る』佐治芳彦 大日本帝国文芸社

斎藤充功『昭和史発掘 開戦通告はなぜ遅れたか 』新潮新書 新潮社

『八月十五日の神話 終戦記念日のメディア学』佐藤卓己 筑摩書房

<ページ引用>

ウィキペディア・フリー百科事典

近代日本戦争史概説

文責

的場 宣明

昭和12年2月生