操明懐かしの写真館(第12回)

投稿日:2021年7月20日

戦前・戦中の風景

昭和16年12月8日、日本軍によるハワイ真珠湾攻撃により太平洋戦争(第2時世界大戦)が開戦。平穏だった生活も戦況と共に戦時色が濃くなっていった。暮らしの中心だった青壮年男子は出兵していき、残された女性たちが子供や高齢者と村を守って行くことになる。主婦は農作業の傍ら婦人会活動を、学生達は男子は学徒動員、女子は勤労奉仕にと学業どころではなくなっていった。

当時の世相を知る上で数少ない写真に戦前・戦中の様子を垣間見ることが出来る、

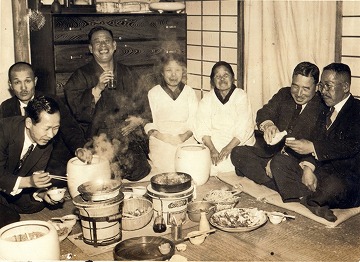

- 戦前の正月の家族写真 後方に日章旗と旭日旗(海軍の旗)が

- 戦前にはまったけがたくさん採れてすき焼きに 右手前の大皿に一杯

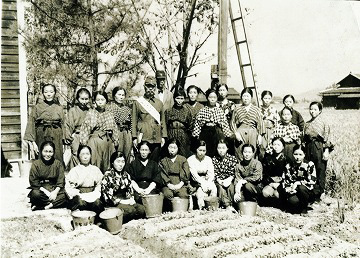

昭和15年濱中(浜中) 青年消防組と書かれた手押し式ポンプ車前で若い女性が訓練か 仕切り土手辺りから北に後ろの鉄塔は現在もある

- 上の写真とほぼ同じ場所で在郷軍人の指導の下にバケツで消火訓練

- 場所は不詳だが同じく消火訓練

消火訓練 衣服は太平洋戦争の開戦後厚生省がモンペを奨励していたが戦局悪化により空襲時の防空用に女性の着用が義務づけられた。昭和17年には婦人標準服として半ば強制された。防火用の帽子を被り年配の女性も見られる。後ろには今では懐かしい竹畚(たけふご)が架かっている。

銃後の守りが強調され、昭和7年陸軍の指導、後援で大日本国防婦人会が結成された。上流婦人で組織された愛国婦人会と別に、庶民的で白の割烹着にたすき掛け姿が会服で出征兵士の見送り遺家族の援護、激励、慰問袋の作成などもしていた。

25才以上又は既婚女子を正会員とし、昭16年には会員1千万人と言われ、小学校区単位で組織されていた。

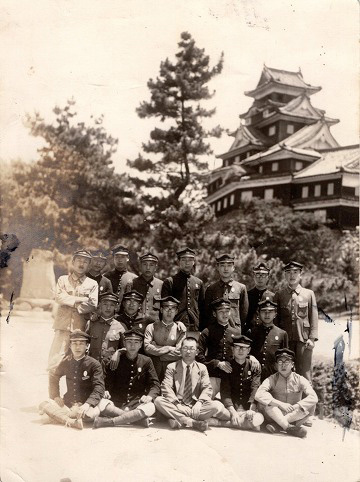

- 昭和17年7月夏休みに炎天下の中浅口郡鴨方町の阿部山の開墾に動員された岡山一中(現朝日高校)の三年生150名 私の長兄も参加していた

- 昭19年当時、同校は岡山城天守閣前にあり、5年生は勤労動員を控えて恩師と記念撮影 翌年6月29日岡山大空襲で岡山城(黒いので烏城とよばれていた)は焼失する 8月15日終戦

文責 萩原正彦

カテゴリー:未分類

操明学区連合町内会

操明学区連合町内会