操明懐かしの写真館(第37回)

堀田漁

広大な沖新田は児島湾近くの南部地域では排水困難な低湿地が多く、堀の土を掬い上げて田を高くする堀田が多く見られる。堀田替えと言われるこの重労働は昭和30年代半ばの昭和干拓とよばれた嵩上げ工事完了まで続いた。大変な作業であったがこの作業にあわせ堀に生息する魚をとり農民の貴重なたんぱく源にしていた。

黄色い部分が堀田で、操明学区は南部と東部の大半が堀田だった。

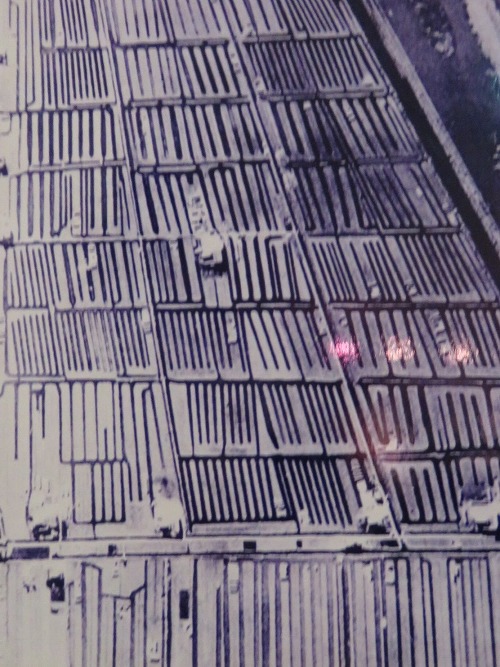

桑野地区の堀田を上空から見た写真 田より堀の部分の方が多く見られる。

堀田替えで堀の水を水車で替え出す作業に合わせて魚とりが行われていた。手前に見える前掻き(まえかき)と呼ばれる網で底の泥を掻いて引き上げ泥の中に潜っているフナ・ナマズ・ウナギ・コイ・ボラなどをとり竹製の大きな魚篭(びく)、同丸篭のようなものに入れている光景。

前搔き・網のついた枠を竹竿の先に取り付け引っ張る

竹製の同丸篭(政田民俗資料館所蔵)

中央は水車、手前は堀田の泥をすくい上げるつる桶(政田民族資料館所蔵)

毎年春先に行われていた堀田替え

四つ手網漁

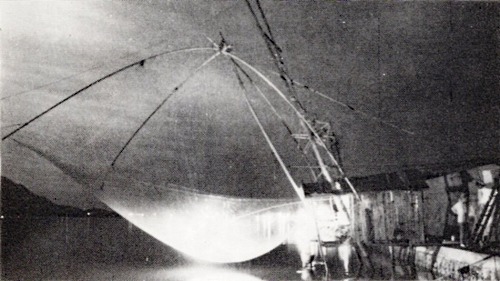

この地方には特有な漁方である四つ手網もあります。以前は三蟠から九蟠までの海岸線に並んでいたが新岡山港の建設以降は百間川以東だけになっていた。平成16年の台風16号でほとんどの四つ手網小屋が吹き飛んでしまった。その前までは54基が稼働していたそうだがその後は再建をあきらめた人も多く、現在では20基程が稼働しているようです。四つ手網は児島湾を代表する景観として全国に知られています。

昭和30年代まで三蟠沖の児島湾沿いでも行われていた四つ手網漁ですが新岡山港の建設で姿を消した。大きく広げた網を海中に沈め、夜には集魚灯の明かりに寄って来た魚を掬い上げる漁方で古くは手動だったが現在は電動式になっている。

以前はベカ・ママカリ・ツナシ・チヌ・ボラ等がよくとれていたが現在は少なく、夏場などは「海上の別荘」として団体や家族連れが遠くから訪れ漁業用というよりレジャー・観光目的に利用されているようだ。

文責 萩原正彦

操明学区連合町内会

操明学区連合町内会