操明懐かしの写真館(第9回)

新田の産土神 沖田神社

沖田神社は、江戸時代国内最大の新田開発といわれた沖新田が岡山藩によって開墾されたおり、広大な新田全体の産土神として藩主池田綱政の命によって建立された。

沖新田に入植が始まった元禄7年(1694年)、5月23日京都の吉田殿から正印を勧請、当初浜野にある住吉宮に鎮座した後、9月に旧沖田神社(現在の古宮神社)に遷宮、14年後の宝永六年(1709)に現在の冲田神社の地へ遷宮された。

春と秋の大祭が5月と10月の10・11日に行われている。

現在は氏子として、沖新田一帯と倉田新田、その他周辺地域に約一万戸を数える。

また、沖田神社の境内に道通宮があります。

祭神は猿田彦命で道開きの神として有名で開運を願って祈願する人が多い。

道通宮の由来は天正年間、備中高松城落城の際、城主・清水宗治の次男長九郎が逃れる際に、信奉していた道通宮に祈願したところ、白蛇が現れ浅口郡西大島御滝山へ逃れることができここに道通宮を祀った。その子孫が後に沖新田に移住し、寛政12年(1800年)4月12日に沖田神社境内に遷宮したと言われている。

大祭は4月の25日(お日待祭)と9月の25日(秋祭り)に行われている。

どちらの神社でも大祭の他、年間を通じて様々な祭事が行われているが、沖田神社では節分祭、茅の輪くぐり、七五三詣など、道通宮では、護摩焚き祭、子供会陽などがある。

時代の流れで豊作を願う祇園祭や奉納子供相撲などは今では行われていない。

- 昭和17年元旦 中電社員による社運隆盛祈願

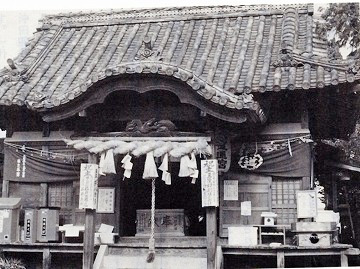

- 現在の社殿に建て替えられる以前の道通宮

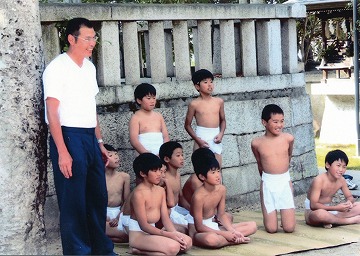

- 平成20年頃まで秋祭りに境内で行われていた子供相撲

- 昭和46年の祇園祭 新しくとれた麦藁と竹で舟を作り祇園丸と書いた帆をつけて子供たちが担ぐ

- 7月1日に五穀豊穣・疫病退散の祈願をし、家々を廻り終わると舟を百間川へ流していた(昭和50年代)

- 後についてまわる女の子たち

沖田神社・道通宮では年間を通じて様々な行事が行われていますが、今回はその一部を紹介します。尚、新型コロナ感染防止のため昨年から中止、変更されている行事もあります。

- 元日の早朝から初詣の人で賑わう

- 新しい紙垂(しで)が取り付けられた正面鳥居

- 家内安全・開運招福を願って縁起物を求める参拝者

- 2月第一日曜には節分祭が

- 年男・年女や祝・厄年の人達が餅・菓子等を拝殿から投げる

- 3月第1日曜の道通宮子供会陽で本神木を投下する神主

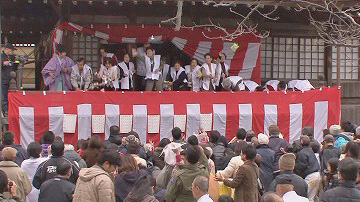

両手を広げて神木の争奪をする子ども達(小学生男子) 左側にカメラ席、周りを囲む観覧者、江戸時代に始まり、大人の会陽も昭和29年まで続いたが以後は子供会陽のみとなっている。

- 7月になると年の後半の無事を祈る夏越しの「茅の輪くぐり」が行われる

- 10月の10・11日の秋祭り前日の宵祭りで御神輿が出る

- 11日の式典では雅楽が演奏され、吉備舞が奉納されることもある

- 10日には境内で中学生の剣道大会が行われている

- 11月には七五三通常「紐落とし」と呼ばれる祭りが行われる

- 宮司から千歳飴を貰う子供たち

参考 沖新田開墾三百年記念史

文責 萩原正彦

操明学区連合町内会

操明学区連合町内会