2019年度 第4回竜之口サイエンスラボ 「光の実験」

投稿日:2020年1月9日

2019年度 第4回竜之口サイエンスラボ 「スペクトロスコープを使った光の実験」

日時 2019年12月27日(金)

場所 竜之口小学校

指導者 佐藤さん

低学年は回折格子(レプリカ)を使った分光箱の作ったものを貰い、高学年は分光箱を作って実験をしました。分光箱(スペクトロスコープ)はティッシュの箱を使ってティッシュを出すところは紙を張って遮光し、小さい2つの対峙した長方形のところにスリットとレプリカの回折格子を張り付けて制作しました。

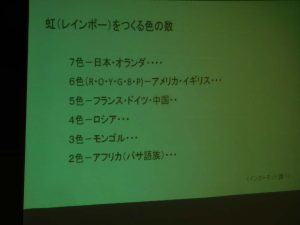

最初の実験は無色に見えている光はいろんな色の集まりであることを確かめるために、作ったスペクトロスコープで青空をのぞいたり(太陽は直接見ない)、プリズムに入射する太陽光を分光して画用紙に投影したりして、いろいろな色があることを知った。虹の色は日本はで7色ですが、各国で異なっていて3色の国まであり、虹の色の表現は様々です。

赤、緑、青の光を通すフィルター(大きな下敷き)を透った光は目で見えている色しか来てないことをスペクトロスコープで確かめた。

一部の方は葉緑素を抽出した液を透った光も緑色だけだったのを見ました。

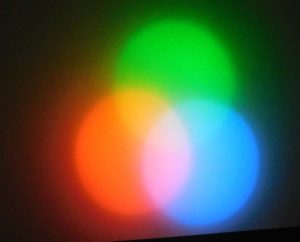

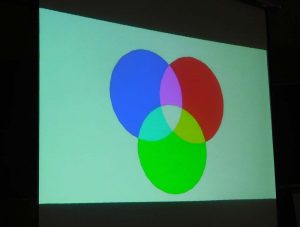

LED電池の光に赤、緑、青のフィルターをかけて作った光(光の3原色)を混ぜ合わせると合成した光が作れることを黒板上(白い紙の上)に投影して観察をしました。

金属からの光は、金属特有の光が出ていることも観察できました。アルミニュウムの小皿にアルコールを入れtもやし金属から光を出させました。ナトリュウム(食塩)=黄色、銅(硫酸銅)=青色、ストロンチュウーム(さんかそろんちゅうーむ )=赤色 など固体を熱して単色の光を見ました。蛍光灯からの光からは連続光の他に、水銀の光からの輝線がはっきり見えます。

夕日が沈んだ後の上空はまだ青く(昼の空も)、地平は夕焼けの赤や橙の色なのは何故でしょう。

- 今日のテーマ

- 昨日の話題 シンガポールで金環日食

- 開会の挨拶

- プリズムで分けてみると無色の光はいろんな色の集まり

- 作成した分光箱

- 昼のあかりを観察

- フィルター用の色のついた透明板

- 各国で違う虹の色の数

- LED電池3つに赤、緑、青のフィルターをかけた光を投写

- 光の3原色重ね合わせる模式図

- ナトリュウムの炎色反応

- 銅の炎色反応

カテゴリー:お知らせ