|

岡山城下町の北西、半田山ふもとにあり、東は旭川を隔てて中島村・南は三野

村、北は原村と接していた。川土手を周匝(すさい)往来が通っていた。

地名は、中世山陽道が旭川を渡る三野の渡しで結ばれていたことにより、なんらかの旅宿

の機能を持つ集落があったことに由来すると考えられる。

貞享元年(1684年)の「萬高差引帳(よろずたかさしひきちょう)」(池田家文庫)による

と村高の内訳は朱印高451石余、又高(まただか)124石余、「萬荒引高((よろずあらひき

だか)」95石余、天和3年(1683年)の改め出し高12石余、侍手作高などとなっていて

、実高は差し引き合計496石である。

枝(えだ)村に三軒屋(さんげんや)・小室(こむろ)があった。

「備陽記」などには村高451石2斗、田畑26町5反4畝、家数67軒、人口

448人、渡し船一隻、池6カ所と記され、さらに文化年間(1804〜18)の「岡

山藩領手鑑((てかがみ)」では直高((なおしだか)658石余、家数76軒、三軒屋17軒、

小室7軒、半田6軒、人口532人となっている。(平凡社「岡山県の地名」)

とくに文文化年間の直高に家老池田和泉ほか6人の給地が含まれていることからすると、

貞享以後宿村及び枝村に新たな給地割りが行われたようである。

また半田村が枝村として成立するのも、それ以後のある時期のことと思われるが、詳細は

明らかでない。

「備前九郡之帳」(池田家文庫)には「柴山小」「草山小」とみえ、採草地の恵まれなかった

ようである。

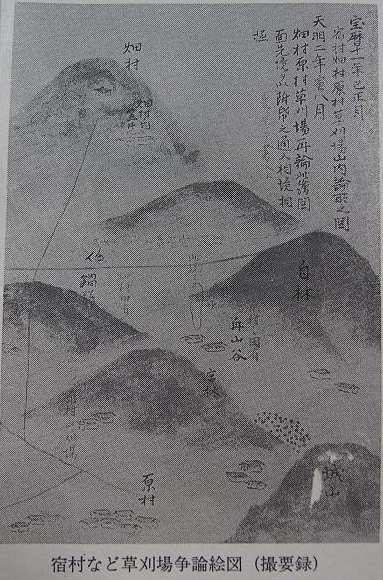

そのためだろうか、宝暦9年(1759年)には隣村の畑村・原村両村との間に草刈場をめぐる

入会相論が起きている。

発端は宿村の者が畑村・原村の草刈場に入ろうとしたところ、大勢の畑村百姓が山留めを

強行したことにあったが、翌年の藩の吟味に対して、宿村は先年半田山が藩のお林になっ

て以来、草刈場にこと欠き、畑村・原村の山内で刈って来た旨を主張している。

いっぽうこれに対し畑村・原村は、宿村の入会場への入り込みは、宝暦9年(1759年)に

新たに始まったもので、前々から2、3人ずつ盗み刈りに入ったのを追い散らした事実がある

ことを述べ、反論している。

藩はこれら3村の言い分を吟味した結果、宿村に入会の権利がないことを認めつつも、

宿村に草刈場のないことを理由に、新ためて船山谷・磯尾谷を3カ村の入会場とする裁定を

下している。

明治22年(1889年)三野村・北方村などと合併して御野村となり、大正10年(1921年)に

は分離して牧石村に牧石村に編入された。牧石村は昭和27年(1952年)岡山市に編入合

併された。

同48年の住居表示事業で、一部が宿本町・半田町・法界院・三野本町・理大町となった。

新町名の半田町は枝村や山の名からとり、理大町は岡山理科大学にちなんだ。

現在、同大学や陸上自衛隊三軒屋駐屯地などがある。

|