|

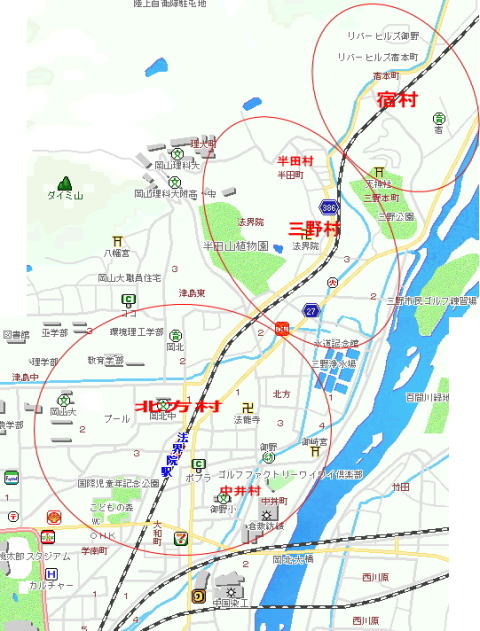

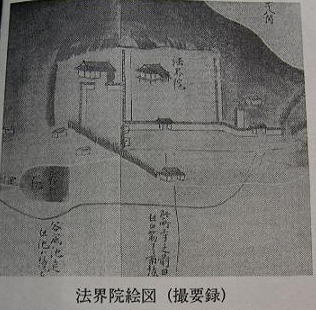

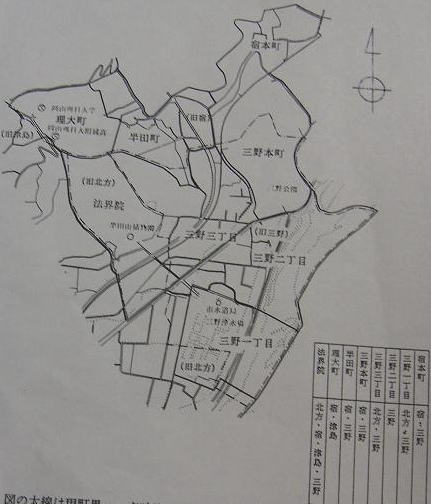

| 岡山城下町の北に位置する村で、東は旭川で限られ、対岸に中島村がある。 「みの」の地名については、素盞鳴尊(すさのうのみこと)が、雨のあがった当地 で蓑笠を脱ぎ捨てたことに由来するという伝えがある。 古代の御野郡御野郷の遺称地で「日本書紀」慶雲3年(706年)の条には「御野」 とみえる。 旭川に面して標高80メートルの妙見山(明見山)がある。 中世山陽道は、対岸の今在家の堤防下から中間の川原を利用して妙見山の ふもとに船渡しをしていたとみられている。 地形がわん曲して、ちょうど鑵子(かんす)のつるのようになっていたことから 「釣りの渡り」(温故秘録)、「鑵子の釣の渡」(和気絹)、「つるの渡り」(備前名所 記)などといわれていた。 渡し場に身投げ石(いわ)」と称される岩場があって、下は深い淵をなし、ここで 身投げをするものが絶えなかったという。(温故秘録) 旭川沿いの土手は周匝(すさい)往来が通り、土手上には池田光政が納涼の ため「三野の御涼所」をつくったこともあった。(前掲書) 妙見山には明見山城、あるいは「鑵子釣城」という城跡があり、永禄(1558〜70) のころ、須々木四郎兵衛の居城であったが、明禅寺合戦ののち宇喜多氏によっ て召し上げられたという。 のちに山頂に「明見宮」が祭られた。明治2年(1869年)天津神社への改号を経 て、天神社となった。(「神社明細帳」ほか) 貞享元年(1684年)の「萬引高差引帳」(池田家文庫)によれば、村高は朱印 高252石余、又高110石余、「萬荒引高」23石余という内訳で、差し引き実高 339石余、枝村法界寺とある。 のちの「備陽記」などでは、高252石5斗6升、田畑16町9反8畝、家数53軒、 人口309人とされ、更に文化年間(1804〜18)の「岡山藩領手付鑑」では直高 384石余、家数50軒、人口226人となっている。 正保3年(1646年)「備全国九郡の帳」(池田家文庫)に「草山小」とあるように、 草刈場にはあまり恵まれない村であったが、灌漑用水は御野郡の北から西の 笹が瀬川の注ぐ座主川の取水口清水堰(六挺樋)が整えられて豊かであった。 なお座主川用水は古代条里の地割に沿っていることから、その成立は古いと みられている。 枝村は法界寺には真言宗御宝派の遍照寺法界院がある。天平勝宝年間(749 〜57)に報恩大師によって創建されたと伝えられ、本尊聖観音立像は国重文で ある。 明治22年(1889年)宿・北方・南方・広瀬町・八番町・万町の一部と合併して 御野郡(明治33年から御津郡)御野村となり、大正10年(1921年)岡山市に編 入、合併された。 その後昭和48年(1973年)の住居表示事業で、一部が北方2丁目など多く の町に分かれるにいたった。 岡山大学・岡山理科大学に近く文教地区であり、現在、市水道局三野浄水場、 半田山、植物園、三野公園などがある。 |

749〜57年に創建 |

昭和48年の住居表示事業で多くの町に分かれる。 |