|

|

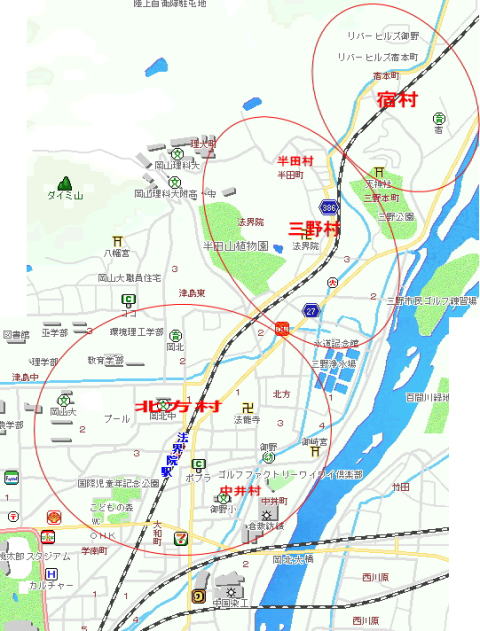

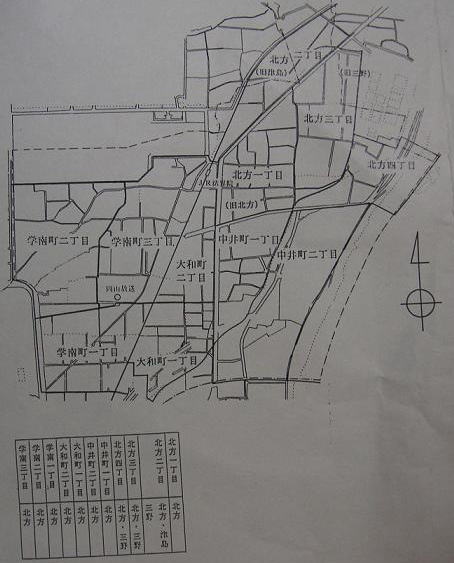

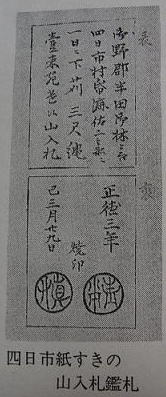

| 岡山城下町の北にある平地の村である。 東は旭川で限られ、対岸は中島村、南は南方村、西は津島村、北は半田山、三野村で ある。 また南に枝村の中井、東の四日市がある。 金間(萬)氏が永禄10年(1567年)の明禅寺合戦で滅亡するまで、ここに居をおいてい たといわれるが(温故秘録)、詳細はわからない。 城下町から北上する道は中井の上手をとおり、この村で津山往来と作州往来に分かれ た。 津山往来は中井のうちの車座茶店、八幡宮、北方村、えどう橋を経て、半田の大坂を 越し、東原(半田山のすそ)横井上村に抜けるという道をたどった。 一方作州往来は、北方村から枝村の四日市村を経て三野村にいたり、鑵子の釣を通っ て原村へ抜けた。(温故秘録) 村高は貞享元年(1684年)の「萬引高差引帳」(池田家文庫)によると、朱印高1590石 余、又高317石余、「萬荒引高」151石余という内訳で、差し引き実高1756石余、うち「 萬荒引高」の内訳をみると、36石余の侍並びに御扶持人・足軽の屋敷高があったことが わかる。 また「備陽記」には村高1590石2斗6升、本村は田畑54町7反7畝、家数98軒、人口 516人、枝村中井は田畑30町9反、家数37軒、人口216人、同四日市は田畑11町8 反5畝、家数25軒、人口146人とあり、更に文化年間(1804〜18)の「岡山藩領手鑑」で は本村の直高1491石余、家数128軒、人口528人、中井の直高782石余、家数52軒 、人口240人、四日市の直高308石余、家数33軒、人口149人となっている。(平凡社 ・岡山県の地名) 枝村の四日市では紙漉きが行われ、「四日市紙漉き」の名で呼ばれた職人の中には、 藩が特に他領から呼び寄せた人たちもいた。 また中井には今蔵屋源五郎の願いによって、享保5年(1720年)に水車場が設けられ、 木綿実油・種子油・胡麻油を城下に供給しており(撮要録)、寛政3年(1791年)には中井 の時之介が徳吉の宗左衛門とともに「御用絞世話焼き」になっている。(前掲書) 氏神としては、本村は八幡宮(現、天計神社)、四日市・中井は四日市の御崎宮であっ た。 御崎宮の勧請は寛延3年(1750年)という(神社明細帳)。 寺は、寛文6年(1666年)に廃寺となる以前は、いずれも日蓮宗の湯島村の妙善寺末の 神宮寺・今蔵坊・円住坊・法珠院などがあった。(撮要録) 八幡宮は神宮寺跡に式内神を祭ったものではないかという説があるが(温故秘録)、はっ きりしない。 明治8年(1875年)中井・四日市とともに北方村となり、同22年に御野村を経て、大正10 年(1921年)岡山市に編入された。 昭和40年(1965年)と48年の住居表示事業で北方1〜4丁目など多くの町に分かれた。 現在、主に住宅地域である。 国史跡神宮寺山古墳がある。全長150メートルの前方後円墳で4世紀末から5世紀初頭 のものと推定されている。農具・工具・武具などの鉄製品が多数出土している。 |

|

昭和40年・48年の住居表示事業で多くの町に分かれる。 |

|