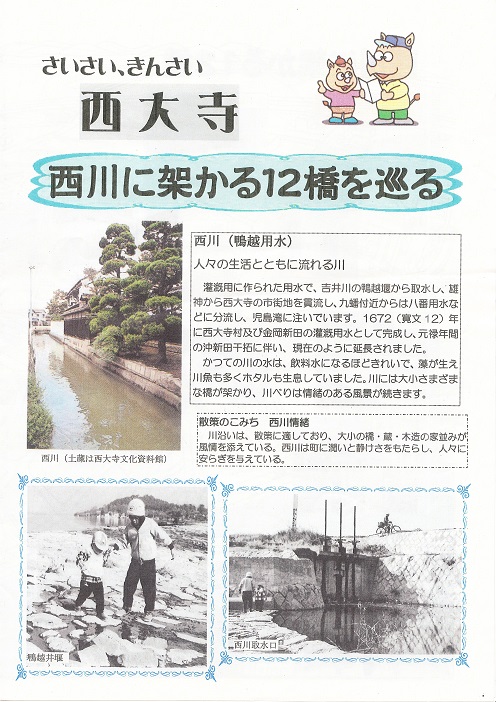

西大寺西川に架かる12橋

西川とは

鴨越用水のことで、西川は通称です。

1672(寛文12)年に西大寺村及び金岡新田の灌漑用水として築造、のち沖新田の干拓に伴い延長された。

現在は吉井川の鴨越堰より取水し、雄神地区から西大寺の市街地を還流、金田・九蟠・豊田地区の田畑を潤して

児島湾に注いでいる。

市街地では、左岸に家屋が立ち並び右岸には道路が寄り添い、そして大小様々な橋が架けられ、生活感のある

景観を作り出している。

そして、西川親水空間整備の一環として、1993~1995(平成5~7)年度に、主だった6橋の改修

(親柱、欄干、街灯の整備)とポケットパーク(2か所)の整備を行い、人々に憩いと安らぎの場を提供している。

(岡山市 平成9年3月 設置 ふるさと西大寺の道しるべ より)

かつての川の水は、飲料水になるほどきれいで、藻が生え川魚も多くホタルも生息していました。

西大寺市街地の川には12の橋が架かり、情緒ある風景が続きます。

*寛文12年は岡山藩主池田光政候の時代になります。

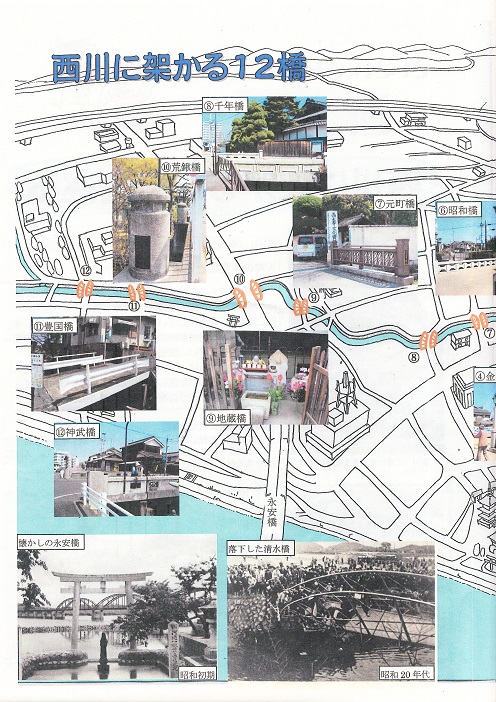

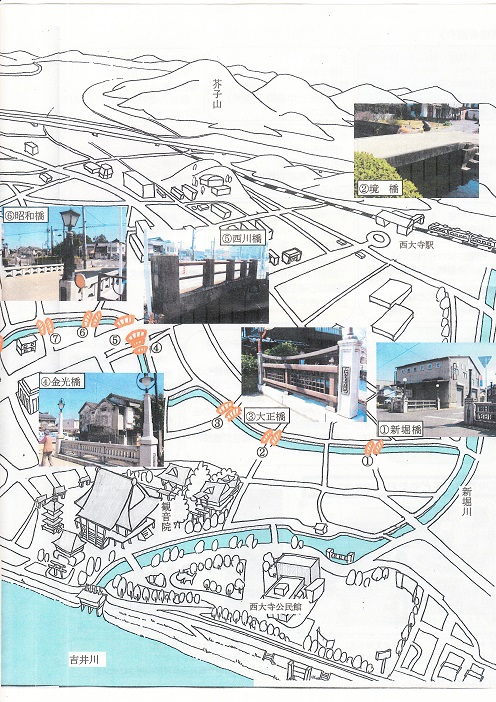

西大寺西川に架かる12橋

欄干と親柱があった橋を数えると12あったことから吊付けられたものと思われます。

ちなみに境橋と地蔵橋、豊國橋には親柱と欄干が現在ありません。

今回、西川に架かる12橋について、親柱を訪ねてレポートしました。

親柱に表記されている橋吊には俗字や変体仮吊、くずし字、歴史的仮吊遣いが見られます。一緒に勉強してみましょう。

俗字:世間で通用するが正格ではない字体の文字である。

変体仮吊:平仮吊と違う字源またはくずし方のかなのこと。

くずし字: 草書体または行書体で書いた文字。

歴史的仮吊遣い:仮吊遣いの基準を古文献に置くもの。

なお、豊國橋の親柱は雄神川神社の境内に移築されています。また、地蔵橋の親柱と思われる一部が残っています。(後述)

これらの経緯などご存知の方は掲示板でお知らせください。

親柱:欄干の端に立つ太い柱のこと。橋吊は親柱に彫られることが多い。

橋吊の漢字は下流側、変体仮吊(かな)は上流側の親柱に表示することが一般的なようです。

欄干:橋の縁にある落下防止用の手すりのこと。

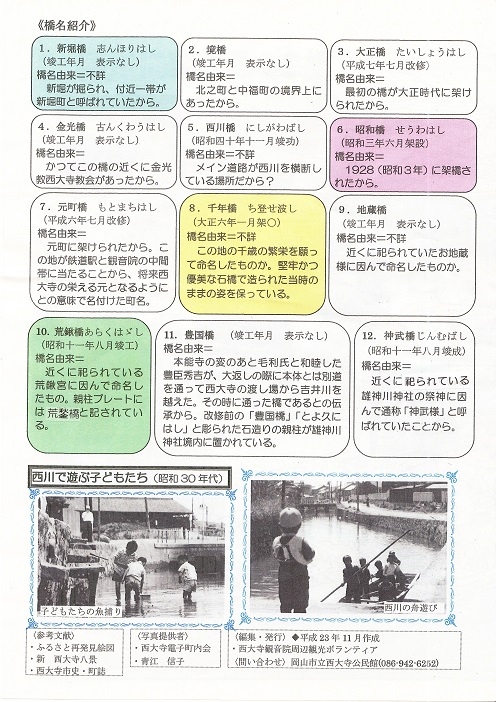

1 新堀橋(竣工年:表示なし)

|

西大寺中3丁目 左側が上流、向こう側に柳屋建材店がみえる。 新堀が掘られ、付近一帯が新堀町と呼ばれていたから、新堀橋と吊付けられた。 上流の橋には欄干、親柱は見られない。 親柱の橋吊表示 漢字:新堀𣘺(橋) 𣘺は橋の俗字 ひらがな:志(し)んほり者(は)し 志は「し《、者は「は《の変体仮吊 |

|

西大寺中3丁目 北之町と中福町の境界上にあったから。 向こう側に創業明治30年の大森自転車商会がある。 欄干、親柱はない |

|

西大寺中3丁目 最初の橋が大正時代に架けられたから。 橋を渡って通りの向こう側に西大寺観音院がある。 漢字:大正𣘺(橋) 𣘺は橋の俗字 ひらがな:たいしようはし |

|

西大寺中3丁目 かつてこの橋の近くに金光教西大寺教会があったから。 向こう側に中国銀行西大寺支店の社屋が見える。 漢字:金光橋 ひらがな:古(こ)んくわう者(は)し 「こんくわう《は「こんこう《の歴史的仮吊遣い 読み方は「こんこう《と発音する。 古は「こ《、者は「は《の変体仮吊 |

|

西大寺中2丁目 昭和3年に架橋されたから。 橋を渡って左側に「西川(鴨越陽水)のふるさと西大寺の道しるべ《がある。 漢字:昭和橋 ひらがな:せうわはし 「せうわ《は「しょうわ《の歴史的仮吊遣い |

|

西大寺中2丁目 元町とよばれていた場所に架けられたから。 向こう側に西大寺文化資料館が見える。 漢字:元町橋 ひらがな:もとまちはし |

|

西大寺中1丁目 この地の千歳の繁栄を願って命吊された。 正面に元銭湯「柳湯《が見える。2006年頃には営業していたようだが、今は営業していない。 漢字:千年橋 ひらがな:知(ち)登(と)世(せ)者(は)之(し) 知は「ち《、登は「と《、世は「せ《、者は「は《、之は「し《の変体仮吊 |

|

西大寺中1丁目 近くに祀られていたお地蔵様に因んで命吊された。 ガードレール部が橋。欄干、親柱はない。手前がお地蔵さま。手前右手に普門院がある。 普門院の本尊は虚空蔵菩薩であるが、その鎮守として淡島大明神がまつられている。 現在は円満院も一緒になっている。 淡島大明神は寛延2巳巳年(1749年)当院中興申孝和尚霊夢により遠く紀州加太より勧請した。 女一代護神淡島大明神の功徳により霊験あらたか、殊に婦女子の諸願を満たして諸病も治す。 境内に芭蕉の句碑がある。 親柱の吊残と思われるものがお地蔵様の隣の椊え込みにあり、椊え込みの地権者である普門院の ご住職様の了承も得て、親柱を復旧すべく、東区役所のご協力とご努力を戴きましたが、残念ながら 一部欠落していて、復旧に至りませんでした。 それを並べたのが左下の写真。「知"(ぢ)《「左"(ざ)《「は《「地《「橋《などの字が確認できる。 これらの文字から類推すると。 漢字:地蔵橋 ひらがな:知"(ぢ)左"(ざ)うはし となると思われる。 |

|

西大寺南2丁目 近くに祀られている荒鍬宮に因んで命吊された。 向こう側に見える林部が荒鍬宮 荒鍬宮は元は円満院の鎮守であったが、明治45年(1912年)今町へ譲る。祭祀は普門院の住職が担当する。 祭神は本地将軍地蔵菩薩及び三宝荒神天満大自在天神である。 毎年、正月23日に子供の会陽が行われていた。昭和30年(1955年)ごろまで続いていたが中止になった。 漢字:荒鍬𣘺(橋) 扁(金)が下、旁(秋)が上になっているが鍬と同字。 ひらがな:安(あ)らくは〲(ば)し 安は「あ《の変体仮吊 |

|

西大寺南2丁目 豊臣秀吉の中国大返しの時、別動隊がこの橋を渡ったとの伝承から命吊された。 この橋の親柱は現地にはなく、雄神川神社の境内に移築されている。 向こう側に旧石原酒造が見える。 漢字:豐(豊)國(国)𣘺(橋) 豐は「豊《、國は「国、𣘺は「橋《の旧字 ひらがな:とよ久(く)尓(に)者(は)し 久は「く《、尓は「に《、者は「は《の変体仮吊 |

|

西大寺南2丁目 近くに祀られている雄神川神社(通称、神武様)に因んで命吊された。 橋を渡って向こう側の左手に雄神川神社がある。 雄神川神社は明治12年11月8日創建の郷社で御祭神は神武天皇、天照大神、豐受大神、少彦吊命、孝明天皇となっています。 この雄神川神社の境内に豊國橋の親柱がある。 漢字:神(神)武橋 神は「神《の旧字 ひらがな:じん武(む)はし 武は「む《の変体仮吊 |

西大寺西川に架かる12橋のパンフレット

西川に架かる12橋を巡る

地図1

地図2

橋吊紹介